“Alles, was ich seh ist grau” – Depression

Depression ist eine weit verbreitete psychische Störung, die sich in einer nieder geschlagenen Stimmung ausdrückt, dem Verlust an Interesse für Lust bringende Tätigkeiten, Energielosigkeit, Schuldgefühlen, mangelndem Selbstwertgefühl, gestörtem Schlaf, Appetitlosigkeit und Konzentrationsschwächen. Depression geht außerdem mit zwanghaften Ängsten einher.

Diese Probleme können chronisch werden oder wiederkehren und schränken die Betroffenen erheblich in der Gestaltung des Alltags ein. Depressionen führen außerdem sehr häufig zu Suizid. Faktoren, die bei Depressionen eine Rolle spielen, sind Genetik, Hirnbiologie- und chemie und Lebensgeschehnisse wie Trauma, Verlust geliebter Menschen, Einschnitte in Beziehungen, frühe Kindheitserfahrungen und generell stressbesetzte Situationen.

Inhaltsverzeichnis

Depressionen können Menschen in jedem Alter treffen, doch die Symptome einer langfristigen depressiven Störung beginnen in den Teenager-Jahren oder in den twenty-somethings. Die meisten chronischen Stimmungs- und Angststörungen von Erwachsenen beginnen mit einem hohen Ausmaß an Ängstlichkeit bei Kindern. Tatsächlich bedeuten Angstbeschwerden von Kindern ein hohes Risiko für sie, als Erwachsene Depressionen zu entwickeln.

Depression tritt als Komorbidität von anderen schweren Erkrankungen auf, zum Beispiel bei Diabetes, Krebs, Herzbeschwerden und Parkinson. Depressionen verschlimmern diese Zustände, und diese Zustände verstärken die Depressionen – diese Spirale kann unmittelbar das Leben der Betroffenen bedrohen. Auch Medikationen für die entsprechenden Krankheiten können Depressionen als Nebeneffekt auslösen.

Die Suizidgefahr ist bei schlimmen Krankheiten, deren Begleiter Depressionen sind, immens. Außenstehende können kaum posthum erkennen, ob sich Verstorbene wegen einer Depression das Leben nahmen oder wegen ihrer primären Erkrankung.

Definition

Die Depression wird nach der heutigen internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-10) als psychisches Syndrom mit den Hauptsymptomen der deutlich gedrückten und pessimistischen Stimmung, der Antriebsminderung und erhöhten Ermüdbarkeit sowie Selbsttötungsgedanken und -handlungen beschrieben.

Manchmal jedoch versteckt sich die Depression auch hinter rein körperlichen Beschwerden (lavierte oder maskierte Depression).

Frauen und Männer

Depressionen sind unter Frauen weiter verbreitet als unter Männern. Biologische, hormonelle und psychosoziale Faktoren spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Lebenszyklen. So entwickeln Frauen besonders häufig Depressionen nach der Kindsgeburt, wenn hormonelle und physische Veränderungen einhergehen mit der neuen Verantwortung für das Neugeborene.

Männer erleben Depressionen zudem anders als Frauen. Frauen berichten vor allem von Gefühlen wie Traurigkeit, Wertlosigkeit und Schuld, Männer fühlen sich eher müde und irritiert, verlieren das Interesse an ihren Lieblingshobbys und haben Schlafprobleme.

Männer greifen bei Depressionen auch mehr zu Alkohol und Drogen und ihre Beschwerden äußern sich eher in Frustration als in Trauer. Sie verhalten sich entmutigt, wütend und werden ausfallend. Einige Männer stürzen sich in die Arbeit, um es zu vermeiden, mit Familie oder Freunden über die Depressionen zu sprechen oder verhalten sich rücksichtslos. Obwohl depressive Frauen mehr Selbstmordversuche begehen, sterben mehr depressive Männer durch Suizid.

Der “männertypische” Umgang mit der Depression erschwert die Hilfe – erstens weigern sie sich, Hilfe anzunehmen, zweitens ist für andere Menschen oft nicht ersichtlich, dass die Ursache des auffälligen Verhaltens eine Depression ist.

Alkohol- und Drogenmissbrauch, Beleidigungen und Rücksichtslosigkeit sind auch klassisch für dissoziale Charaktere, narzisstisch Gestörte, oder, ohne eine psychische Störung zu nennen, für egozentrische Menschen. Depressive Männer äußern auf diese Art aber ein tiefes Leiden, das sie nicht offen artikulieren können.

Symptome und Signale

Eine Depression verursacht kognitive, psychomotorische und andere Dysfunktionen wie Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, Verlust der sexuellen Lust und der Lust an fast allen Beschäftigungen, Schlafstörungen und ein Gefühl der Niedergeschlagenheit.

Typische Beschwerden einer Depression im geistig-seelischem Bereich sind eine niedergedrückte Stimmungslage, die mit Antriebs-, Lust- und Freudlosigkeit an letztlich sämtlichen, auch gewohnten und vormals gerne unternommenen Aktivitäten, einhergeht. Die Betroffenen berichten zudem von Gefühl- und Interessenlosigkeit gegenüber – eigentlich geliebten – Personen. Manche Menschen sind von Konzentrationsstörungen und Grübelzwang befallen, während andere unbegründeten, z.T. wahnhaften Vorstellungen von Schuld, Versagen oder Verarmung ausgeliefert sind. Es kommt zu Schlafstörungen, zu Gedanken an Selbsttötung bis hin zum vollzogenen Suizid. Auf körperlicher Ebene zeigen sich Herzbeschwerden, Kopfschmerzen, Halsenge, Rücken- und Gliederschmerzen, Verstopfung, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Zyklusstörungen bei Frauen sowie verminderte sexuelle Lust beider Geschlechter.

Depressive Menschen versuchen oft, sich umzubringen und vollenden dies auch häufig. Es können zudem Symptome auftreten, die auch für andere psychische Störungen wesentlich sind, und die Diagnose erschweren: Ängstlichkeit ist zum Beispiel auch ein Zeichen für Angststörungen, und diese können wiederum mit einer Depression einhergehen oder sich zu dieser entwickeln.

Patienten mit allen Formen der Depression versuchen häufig, ihre Schlafstörung mit Alkohol oder anderen Drogen in den Griff zu bekommen – jedoch verwechselten Ärzte hier in der Vergangenheit häufig Ursache und Wirkung. Depression ist weit seltener der Auslöser für Alkoholismus, als dies frühere Forscher vermuteten.

Typisch für Depressive ist indessen starkes Rauchen, so wie sie generell ihre Gesundheit vernachlässigen – wenn das Leben keine Freude mehr bringt, ist es auch sinnlos, sich um ein langes und gesundes Leben zu kümmern.

Ursachen

Eindeutig erklären lassen sich depressive Symptome als Folge einer direkten Verletzung des Gehirns nach einem Schlaganfall, bei Gehirntumoren oder Unfällen, ebenso bei anderen organischen Auslösern, zum Beispiel einer Unterfunktion der Schilddrüse.

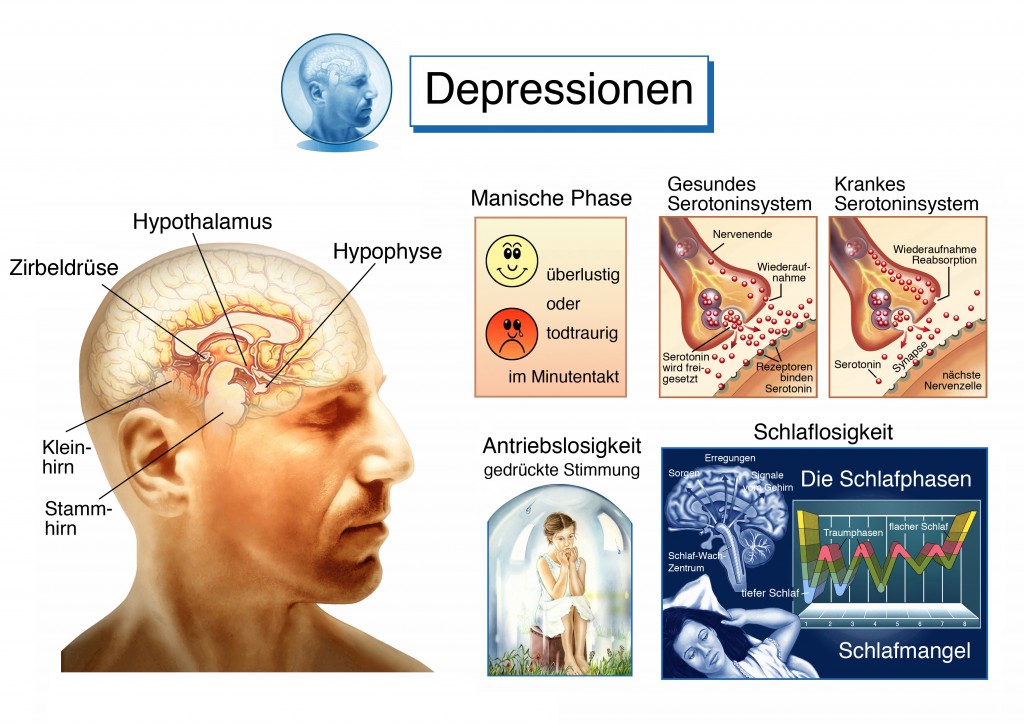

Meist spielen jedoch viele Faktoren in eine Depression hinein: Genetik ebenso wie Neurobiochemie. Heute gilt ein Ungleichgewicht verschiedener Neurotransmitter als ein wesentlicher Faktor bei Depressionen. Insbesondere ein geringes Ausschütten von Serotonin, dass unsere „Wohlgefühle“ in Gang setzt, lässt sich bei Depressionen erkennen.

Einen weiteren Faktor stellt andauernder Stress im Organismus dar, der anhand bestimmter Hormone gemessen werden kann und bei Depressiven erhöht ist. Von depressiver Verstimmtheit wird gesprochen, wenn die Symptome leicht und zeitlich begrenzt vorkommen. Während der Schwangerschaft und nach der Geburt können durch die Hormonumstellung vorübergehend depressive Symptome begünstigt werden, die sich aber zurückbilden. Depressive Symptome kommen auch reaktiv, also als Reaktion auf krisenhafte Ereignisse wie Verlust, Krankheit oder als Folge andauernder psychischer Belastung (Erschöpfungsdepression) vor.

Zudem sind Depressionen manchmal auf gestörte Biorhythmen zurückzuführen, was an den Stimmungswechseln im Tagesverlauf, dem veränderten Wach- und Schlafrhythmus mit Ein- und Durchschlafstörungen oder den saisonal abhängige Depression mit erhöhtem Vorkommen in den lichtarmen Jahreszeiten deutlich wird.

Genetische Faktoren

Genetische Faktoren spielen eine erhebliche Rolle für die Gefahr, eine Depression zu entwickeln, besonders für melancholische Depressionen, psychotische Depressionen und depressive Phasen innerhalb einer bipolaren Störung.

Britische Forscher fanden das Chromosom 3p25-26 bei mehr als 800 Familien mit wiederkehrenden Depressionen. Wissenschaftler vermuten, dass bis zu 40 % aller Menschen, die an Depressionen erkranken, eine genetische Anlage dazu haben. Umwelt- und andere Faktoren sind für die übrigen 60 % verantwortlich.

Biochemische Faktoren

Bei den meisten klinischen Depressionen sind die Funktionen der Neurotransmitter gestört. Neurotransmitter sind Botenstoffe, die Signale von einem Hirnbereich in einen anderen transportieren. Viele verschiedene Neurotransmitter dienen dabei unterschiedlichen Zwecken. Drei der wichtigsten für die Emotionen des Menschen sind Serotonin, Dopamin und Noradrenalin.

Bei einem normal funktionierenden Gehirn interagieren die Botenstoffe mit einer Reihe von Nervenzellen, und zwar mit einem Signal, das in den zweiten und anschließenden Zellen genauso stark ist wie am Anfang. Bei Menschen mit Depressionen funktionieren diese Neurotransmitter aber nicht wie gewöhnlich, so dass das Signal entweder schwächer oder unterbrochen wird, bevor es die nächste Nervenzelle passiert.

Körperliche Krankheiten

Physische Erkrankungen können zu Depressionen führen, weil Schmerz und Unwohlsein es erschweren, Dinge zu tun, die man sich wünscht. Zwar dürfen schlechte Stimmungen nicht mit einer klinischen Depression verwechselt werden, aber Menschen mit chronischen Schmerzen leiden viermal häufiger unter Depressionen als Menschen ohne Schmerz.

Chronische körperliche Krankheiten setzen Menschen generell einem höheren Risiko aus, Angststörungen oder Depressionen zu entwickeln. Die Symptome einer physischen Erkrankung, ebenso wie manche Behandlungen, können zu einem Lebensstil führen, der das Leben der Betroffenen schwer erschüttert und sie in finanzielle Bedrängnis bringt. Zudem zerbricht oft ihr soziales und berufliches Leben.

Depressionen steigern umgekehrt das Risiko, körperliche Krankheiten zu entwickeln, zum Beispiel Herzbeschwerden, Schlaganfall und Diabetes. Forscher fanden auch heraus, dass junge Menschen mit Depressionen vermehrt Arthritis und Krankheiten des Verdauungssystems bekommen.

Bei Frauen verschlimmern Depressionen die Folgen von Brustkrebs. Dänische Forscher stellten bei Untersuchungen von 45.000 Frauen mit Brustkarzinomen im Frühstadium fest, dass 13 % der Patientinnen innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose starben, die Antidepressiva verordnet bekamen. Frauen, die niemals solche Medikamente benötigten, hatten eine leicht niedrigere Sterberate: 11%.

Wie meist bei Depressionen kommen hier verschiedene Faktoren zusammen. Zunächst beginnen depressive Frauen seltener mit Krebstherapien, die die Ärzte ihnen vorschlagen. So können die Tumore wachsen und Metastasen bilden. Deshalb sollten Krebsärzte sehr vorsichtig mit Frauen umgehen, die zuvor unter Depressionen litten und vielleicht zusätzlich psychotherapeutischen Rat einholen, um die Betroffenen zu überzeugen, an einer Therapie teilzunehmen. Anderes Probleme ergeben sich aus den Begleiterscheinungen der Depression: Die Konzentrationsschwäche führt dazu, dass sie ihre Medikamente unregelmäßig einnehmen, ebenso die Hoffnungslosigkeit. Eine Depression bedingt nicht selten, dass Betroffene die Krebsbehandlung abbrechen.

Die psychosomatischen Aspekte von Krebsheilungen sind bisher nicht zureichend erforscht, um genau zu sagen, ob das für Depressionen typische Gefühl des Pessimismus und der Sinnlosigkeit den Krebs fördert. Allerdings wirken Selbstsuggestionen bei sehr vielen Krankheiten und höchstwahrscheinlich auch bei Krebs. Ein, salopp gesagt, “alles wird gut” Gefühl oder auch nur eine positive Sicht auf die Welt trotz Krankheit wirkt sich direkt auf die Neurotransmitter aus – und auch auf diejenigen, die Heilungsprozesse in Gang setzen können wie zum Beispiel Dopamin.

Das alternde Gehirn

Altern ist verbunden mit Veränderungen in den Funktionen verschiedener Organe. Veränderungen des Herzkreislaufes wirken sich dabei direkt oder indirekt auch auf das Gehirn aus, mit Konsequenzen für die Nerven, und damit für die Sinne und Wahrnehmungen. Das wiederum kann zu diversen psychiatrisch diagnostizierten Krankheiten führen.

Klinische Depressionen sind indessen kein normaler Prozess des Älterwerdens. Die meisten Senioren fühlen sich wohl in ihrem Leben – trotz zunehmender körperlicher Probleme. Allerdings lässt sich eine Depression bei alten Menschen auch schwer erkennen. Sie zeigen wenig offensichtliche Symptome. Manche alten Menschen, die unter Depressionen leiden, fühlen sich müde, haben Probleme beim Schlafen oder wirken griesgrämig bzw. verwirrt. Verwirrung und kognitive Beschwerden kennzeichnen jedoch auch Alzheimer und andere Nerven- wie Hirnerkrankungen.

Ältere Menschen leiden vermehrt unter Beschwerden wie Herzerkrankungen, Schlaganfall oder Krebs, die ihrerseits zu Depressionen führen können. Oder sie nehmen Medikamente, zu deren Nebeneffekten depressive Stimmungen gehören. Manche Senioren leiden aber auch unter Depressionen, die eine körperliche Ursache haben, zum Beispiel die Depression bei einer Arteriosklerose oder einer Gefäß-Depression. Wenn die Blutgefäße sich verhärten, fließt weniger Blut in die Organe, auch in das Gehirn. Das führt zu den schlechten Stimmungen, aber auch zum Risiko eines Herz- oder Hirninfarktes.

Senioren, die als junge Menschen unter Depressionen litten, laufen stärker Gefahr, in ihrem späten Leben eine Depression zu entwickeln als die, die die Krankheit nicht in ihrem frühen Leben hatten.

Gender

Gender (Geschlechtseigenschaften) ist eine teilweise, aber zugleich unvollständige Erklärung, warum Menschen diese Krankheit entwickeln. Die gleiche Anzahl von Männern und Frauen bekommen melancholische Depressionen. Studien zeigen allerdings, dass Frauen wesentlich mehr unter nicht-melancholischen Depressionen leiden als Männer.

Hormonveränderungen während der Pubertät lassen bei Mädchen das Risiko für Depressionen steigen. Gefühlsschwankungen sind während der Teenager-Jahre allerdings völlig normal – das liegt am wechselnden Hormonspiegel. Sie allein lösen keine Störungen aus dem depressiven Formenkreis aus. Eine Rolle für Depressionen können aber soziopsychische Probleme spielen: Ausbrechende Sexualität und Identitätsbildung ebenso wie Konflikte mit den Eltern, Leistungsdruck in Schule, Sport und anderen Bereichen des Lebens.

Nach der Pubertät sind die Zahlen von Frauen mit depressiven Leiden höher als bei Männern. Weil Frauen früher in die Pubertät kommen als Männer, entwickeln sie auch früher die Krankheit als Männer.

Stress

Stress ist ein wichtiger Trigger für depressive Erkrankungen – und ein ebenso unterschätzter. Zwischen Stress, der jemand kurzfristig niederdrückt und einer klinischen Depression liegen zwar nicht Welten, aber doch gravierende Unterschiede.

Lang anhaltender Stress steigert die Gefahr eines Menschen, in seinen späteren Jahren eine Depression zu bekommen. Dazu gehören das Aufwachsen mit Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung durch die Eltern, Scheidung oder Verlust eines geliebten Menschen.

Schwere Depression

Starke Depressionen sind nicht nur für die Leidenden, sondern auch für die gesamte Gesellschaft eine enorme Belastung. Sie heißen auch klinische Depressionen, was bedeutet, dass sie klinischer Behandlung bedürfen. Mit “Hausmitteln” ist es hier nicht getan, und manche Methoden von Laien und – viel schlimmer – von Scharlatanen können hier ohne Übertreibung tödlich enden.

Diese psychischen Störungen beeinträchtigen massiv die sozialen und emotionalen Verhaltensmuster der Betroffenen. Appetit und Schlaf funktionieren nicht mehr, die Betroffenen können ihren Alltag kaum noch bewältigen. Das Leben erscheint ihnen nicht lebenswert. In Industrieländern wie den USA und Deutschland rangieren schwere Depressionen unter den häufigsten psychischen Störungen – in den USA auf Platz 1, in Deutschland auf Platz 6, wobei die Diagnose-Kriterien in beiden Ländern nicht identisch sind.

Neueste Forschungen schlagen allerdings Alarm und kommen zu einer Zahl von acht Millionen an Depressionen Erkrankten in Deutschland. Ihnen zufolge werden in hierzulande viele schwere Depressionen nicht erkannt, mit einem Burn-Out verwechselt, als Müdigkeit oder „Ausgelaugtsein“ angesehen. Dabei vertauscht der Blick von außen Symptom und Erkrankung, denn Müdigkeit ist ein Symptom einer „major depression“ – der Grund für dieses Symptom ist unter anderem ein gestörter Hirnstoffwechsel.

Anhaltende depressive Störung

Dysthymia ist ein anderer Name für diese chronische Form: Die Symptome sind weniger heftig als bei einer schweren Depression, halten dafür aber lange an. Wenn sie junge Menschen heimsucht, leiden diese unter ständiger Traurigkeit und fühlen sich wertlos.

Dysthimia birgt ein besonderes Risiko: Wer unter einer schweren Depression leidet, den erkennen Außenstehende relativ schnell an seinem auffälligen Verhalten, zum Beispiel, wenn er seine Wohnung und seinen Körper verwahrlosen lässt. Bei Menschen mit einer anhaltenden depressiven Störung sind die Symptome jedoch schwächer ausgeprägt. Sie können meist ihren Alltag noch gut strukturieren. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie weniger leiden. Viel mehr steigt bei ihnen noch das Gefühl, dass keiner sie mit ihrem Leid ernst nimmt.

Anhaltende Depression entsteht aus einem Cocktail von Einflüssen: Mentalen, körperlichen und emotionalen – Persönlichkeit, Temperament, Umwelt und Genetik. Menschen mit einer anhaltenden Depression haben vermehrt Eltern, Brüder und Schwestern, die ebenfalls mit schweren Depressionen zu kämpfen haben.

Diese Form gilt als weniger schwer, weil weniger Symptome sie kennzeichnen als die starke Depression. Die Diagnose ist allerdings nicht einfach. Denn die Symptome müssen mindestens zwei Jahre anhalten, um die Definition zu rechtfertigen – im Unterschied zu zwei Wochen bei einer starken Depression.

Die Behandlungen umfassen Medikation und Psychotherapie – Erfolge zeigten die kognitive Verhaltenstherapie und die interpersonelle Therapie. Als effektivste Methode gilt heute eine Kombination aus Medikation und Psychotherapie.

Psychotische Depression

Psychotische Depression oder schwere Depression mit psychotischen Zügen sind eine ernsthafte Erkrankung – die Betroffenen leiden unter einer Kombination von depressiver Stimmung und Psychose. Die Psychose zeigt sich dabei in Wahnvorstellungen nihilistischer Art wie dem Glauben, dass Katastrophen unaufhaltsam bevorstehen.

Im Unterschied zu anderen Formen sind psychotische Varianten der Störung nicht nur durch depressive Symptome gekennzeichnet, sondern auch durch Halluzinationen, bei denen die Patienten Dinge sehen oder hören, die nicht da sind. Die Wahnvorstellungen kennzeichnen irrationale Ängste und Gedanken.

Psychotisch Depressive werden häufig paranoid oder glauben, dass ihre Gedanken nicht ihnen gehören, oder dass andere Menschen ihre Gedanken lesen könnten.

Diese Symptome überschneiden sich mit der paranoiden Form der Schizophrenie. Ein Unterschied liegt aber darin, dass sich Depressive zumindest bei ihren Halluzinationen meist über deren irrealen Charakter bewusst sind.

Bei ihren Wahnvorstellungen schwanken die unterschiedlichen Betroffenen zwischen der Angst „verrückt zu sein”, dem Bedürfnis „diese kranken Gedanken verstecken zu müssen” und schämen sich dafür. Weil sie ihre Gedanken dann keinem Verwandten, Freund oder Arzt anvertrauen, ist es schwierig, diese Form der Depression zu diagnostizieren.

Andere Faktoren, die es den Betroffenen erschweren, eine adäquate Therapie aufzusuchen sind:

1) Menschen mit diesen nihilistischen Vorstellungen, so irrational sie auch sind, rationalisieren sie oft durch den Input eines entsprechenden Milieus. Während sie diese Gedanken im Alltag verstecken, offenbaren sie ihre Fantasien „Gleichgesinnten“. Sie können sich apokalyptischen Sekten anschließen oder in „kaputte“ Subkulturen abrutschen, in denen es „normal” ist, mit leerem Blick und ohne Hoffnung nachts um 4.00 an der Theke zu sitzen. Vorsicht: Auch bei der psychotischen Depression ist die Suizidgefahr hoch, und die falschen Freunde steigern sie zusätzlich.

Vom Astrologen, der ihnen ihr Gefühl der Wertlosigkeit und ihre „Ahnung“ vom Weltuntergang mit einem Quadrat zwischen Pluto und Sonne im Geburtshoroskop erklärt bis zum „Reinkarnationstherapeuten“, der ihnen einredet, sie seien in einem „früheren Leben eine Frau gewesen, die vergewaltigt wurde“ – bei wem sich die Hoffnungslosigkeit der Depression mit dem Wahn der Psychose mischt, der oder die ist als Opfer des Psychomarktes prädestiniert.

2) Nicht nur Fehldiagnosen, sondern auch Überschneidungen komplizieren eine geordnete Therapie. Psychotisch depressive Phasen kennen auch Bipolar Gestörte zur Genüge, oft im Umbruch von einer manischen zu einer depressiven Phase.

Zudem ist die Grenze zwischen psychotischer Depression und paranoider Schizophrenie unklar: Psychotisch Depressive entwickeln nicht nur ähnliche Wahnvorstellungen wie Schizophrene, Schizophrene durchlaufen auch depressive Phasen. Manche Menschen mit der Diagnose Schizophrenie litten zuvor unbehandelt unter Depressionen, bei denen sie zwar düstere Gedanken schürten, aber klar im Kopf blieben.

Depressionen nach der Geburt

Viele Mütter kennen den „postpartum baby blues“ nach der Kindsgeburt, der gewöhnlich Stimmungswechsel, Weinanfälle, Angst und Schlafstörung beinhaltet. Diese Phase beginnt meist in den ersten zwei oder drei Wochen nach der Geburt und hält rund zwei Wochen an. Aber manche Mütter erleben eine ernstere, länger anhaltende Depression. Selten entwickelt sich auch eine psychotische Störung.

Mütter, die unter diesen Depressionen leiden, interagieren wenig mit ihren Babys, sie stillen sie weniger an der Brust, lesen weniger mit ihnen und spielen weniger. Die genaue Ursache dieser Störung ist unbekannt, aber hormonelle Veränderungen nach der Geburt scheinen die Symptome auszulösen. Dazu kommen die Gefühle, überwältigt zu sein von der neuen Lebenssituation, unrealistische Vorstellungen von der Mutterschaft, Stress durch die Veränderung von Alltag und Beruf, dem Gefühl, weniger attraktiv zu sein als zuvor und sich eine neue Identität aufzubauen.

Saisonale affektive Störung

Diese Form tritt vor allem im Herbst und Winter auf, wenn die Tage kurz und dunkel werden. Die Ursache ist ein Mangel an Sonnenlicht, und darum empfinden Menschen die bedrückenden Stimmungen auch im Frühling und Herbst, wenn Regenwolken die Sonne verdunkeln, sie an dunklen Orten wohnen oder in dunklen Büros arbeiten. Menschen, die für diese depressiven Gefühle empfindlich sind, entwickeln schnell die Symptome, wenn die Sonne fehlt.

Mehrere Theorien rücken mögliche Aspekte in den Vordergrund: Ein verschleppter Transport der „glücksbringenden“ Serotonine im Gehirn, abnormale Tagesrhythmen oder eine veränderte Sensitivität der Retina (Netzhaut) für Lichteinstrahlung.

Psychotherapien und Antidepressiva sind für eine Therapie kaum geeignet, Erfolg verspricht hingegen eine Lichttherapie.

Bipolare Störung

Die bipolare Störung kennzeichnen Extreme: Die Betroffenen schwanken zwischen Euphorie und tiefster Verzweiflung. Hochs und Tiefs kennt jeder Mensch, doch diese Stimmungen pendeln bei Bipolaren zwischen Schwarz und Weiß und beeinträchtigen ihren Alltag erheblich.

Atypische Depressionen

Hier handelt es sich um Depressionen mit ungewöhnlichen Merkmalen. Im Unterschied zu schweren Depressionen reagieren Betroffene auf positive Eindrücke und verändern ihre Stimmung. Ihre Symptome unterscheiden sich von denen anderer Depressiver: Sie schlafen zu viel, sie haben Heißhungeranfälle, sind besonders sensibel gegenüber Ablehnung durch andere Menschen, ihre Arme und Beine fühlen sich schwer an, und die Patienten fühlen sich wie “gelähmt”.

„Atypical depression used to be considered a form of depression. Atypical depression called depression with atypical features, means depressed mood can brighten in response to positive events. Despite its name, atypical depression is not uncommon or unusual. It can affect how one feels, thinks and behaves, and it can lead to emotional and physical problems.“

Definition der Mayo Clinic, USA

Eine genetische Disposition scheint kaum eine Rolle zu spielen, es handelt sich vielmehr um eine soziopsychische Erkrankung. Die Ursachen liegen in Alkohol- und Drogenkarrieren, Lebensbrüchen wie Scheidungen, Verlust eines Partners oder körperlichem Missbrauch.

Die Betroffenen reagieren gut auf Psychotherapien und Medikationen, Erfolge bringen Antidepressiva.

Melancholische Depression

Melancholische Depressionen sind schwere Formen der Krankheit, bei der die Betroffenen meinen, nichts mehr zu fühlen und die Freude am Leben verloren zu haben. Jedoch lässt sich ihre Stimmung anregen, was sie von anderen schweren Depressionen unterscheidet.

Betroffene sind misstrauisch, leiden unter Schwermut und tiefer Trauer. Der seelische Zustand der Betroffenen schwankt zwischen Schwermut und Traurigkeit, diese Menschen hegen viel Misstrauen und sind sehr kritisch. Aber es gibt auch positive Eigenschaften dieser Krankheit wie Verlässlichkeit und Selbstbeherrschung.

Sigmund Freund schrieb: „Die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung der Strafe steigert.“

Langsame Bewegungen „wie in Zeitlupe“, besonders am Morgen, fehlendes Hungergefühl und Gewichtsverlust sind typisch. Sie reagieren zwar kurzfristig auf positive Reize, fallen aber wieder in den Zustand der Schwermut zurück. Sie wachen sehr früh auf, ohne dass es dafür äußere Gründe gäbe und wirken auf Außenstehende wie “Schlafwandler”. Betroffene fühlen sich zudem „zeitlich zurückgeworfen” und räumlich eingeschlossen. Sie können sich nicht der Zukunft öffnen, sondern leben in der Vergangenheit. Oft sind sie übertrieben ordentlich.

Der Psychiater Walter Schulte (1910-1972) beschrieb das Verhalten folgendermaßen: „Melancholisch Kranke tun von sich aus nichts dafür, dass eine Begegnung zustande kommt. Es fehlt an der erforderlichen Entschlußkraft. Sie sind in sich gekehrt und abgekapselt. Ihre Gedanken kreisen (darunter leiden sie) selbstquälerisch, angstvoll und hypochondrisch um einen einzigen ichbezogenen Punkt, ohne sich auf eine andere Thematik, und sei es auch nur die Banalität des Alltages, einstellen zu können.“

Depressionen früh erkennen

Wer unter Depressionen leidet, zeigt dies, indem sich seine Mimik, Gestik und Stimme verändern. Die Betroffenen verlieren an Gewicht und klagen über Kopf- wie Bauchschmerzen. Dazu fällt ein Desinteresse an allem auf, was ihnen zuvor Spaß bereitete.

Sie ziehen sich zurück: Freunde und Verwandte erkennen Depressionen bei einem Menschen, zu dem sie ansonsten ein gutes Verhältnis haben, daran, dass er sich nicht meldet, auf Anrufe nicht reagiert, in der Kneipe, dem Verein oder beim Klatsch auf der Straße nicht mehr erscheint.

Sozialer Rückzug kann auch andere Ursachen haben. Menschen verändern sich, der Freund von einst hat neue Interessen und sucht sich neue Freunde. Oder er sitzt vielleicht in seiner Wohnung und schreibt heimlich einen Roman.

Wesentlich für eine Depression ist aber, dass all diese körperlichen und sozialen Auffälligkeiten mit einer extrem negativen Sicht auf die Welt im generellen und speziell auf das eigene Leben einhergehen. Freunde merken das an Sätzen wie „es hat doch alles keinen Sinn“, „ich sehe um mich herum nur Mauern”, „ich habe keine Lust mehr“ … Mit solchen Frühsignalen ist nicht zu spaßen: Mehr als bei nahezu allen anderen psychischen Störungen töten Depressive sich selbst.

Wenn Sie solche Signale also wahrnehmen, lassen Sie sie nicht einfach stehen. Lassen Sie sich auch nicht abwimmeln, wenn die Betroffenen sagen „es ist nichts“, oder „alles ist in Ordnung“. Hinterfragen Sie geduldig und in einem offenen Gespräch, was los ist.

Ganz wichtig: Relativieren Sie nicht. Sagen Sie nicht „so schlimm ist das doch nicht“, „du übertreibst maßlos“ oder „das wird schon wieder“. Das verunsichert die Betroffenen nicht nur und bestätigt sie ungewollt in ihrem schlechten Bild von sich selbst. Es ist auch medizinisch falsch: Erstens übertreibt ein Mensch, der sich in einer Depression befindet, nicht, wenn er die Welt in den schwärzesten Farben schildert, sondern beschreibt seine reale Wahrnehmung. Zweitens „wird“ bei einer Depression nichts von allein „schon wieder“.

Im Gegenteil: Die Betroffenen brauchen jetzt professionelle Behandlung durch Arzt, Psychiater und Psychotherapeuten, und Sie können sanft das Gespräch in diese Richtung lenken. Das geht aber nur, wenn Sie zu hundert Prozent das Vertrauen gewinnen und die Betroffenen ihnen glaubt, dass Sie sie ernst nehmen.

Suizid bei depressiven Männern

Zwar leiden mehr Frauen an Depressionen als Männer, doch die Suizidrate bei depressiven Männern ist extrem hoch. Ein Grund dafür bildet laut Professor Manfred Wolfersdorf aus Bayreuth unter anderem auch die fehlende Fähigkeit von Männern im Alter über 50 Jahre, über ihre psychischen Beschwerden zu reden.

Wenige Männer, die an Depressionen leiden, gehen wegen ihren psychischen Nöten zum Arzt, sondern wegen den mit der Depression verbundenen Kopf- und Bauchschmerzen oder Müdigkeit. Die Diagnose Depression trifft viele traditionell sozialisierte Männer ins Mark, weil sie erstens massiv unter ihrer Krankheit leiden und zweitens dem Rollenbild eines starken Mannes genügen wollen.

In dieses Rollenbild passen „Befindlichkeiten“ nicht hinein. Die Betroffenen wuchsen auf mit Parolen wie „Indianer kennt keinen Schmerz“, „Stell dich nicht so an“ und lernten nie über ihre Gefühle zu reden. Stattdessen galt es für sie als Stärke, Probleme allein zu lösen.

Für Männer, die an Depression leiden, ist ein solches Verhalten fatal: Eine klinisch diagnostizierte Depression zeichnet sich im Unterschied zu einer einfachen Verstimmung gerade dadurch aus, dass die Betroffenen sich immer mehr isolieren und Hilfe von verständnisvollen Menschen brauchen. Jedes Gespräch über ihre Probleme hilft ihnen.

Traditionelle Männer, die unter Depressionen leiden, leiden also dreifach. Erstens leiden sie unter den Symptomen der Krankheit, zweitens können sie sich mit niemand über ihre Beschwerden austauschen und drittens sehen sie sich wegen ihren Beschwerden als Schwächlinge. Auch damit erklärt sich eine extrem hohe Selbstmordrate unter Männern mit Depressionen.

Dazu kommen spezifische Belastungen von Männern, die traditionelle Rollen ausfüllen. Sind sie Alleinverdiener, dann führen die Angst vor Arbeitslosigkeit, finanzielle Not und beruflicher Leistungsdruck zu Dauerstress. Durch ihre patriarchalische Sozialisation fühlen sie sich als Versager, wenn sie nicht „ihren Mann stehen“ können.

Die sozialpsychologische Belastung ist hier auch bei nicht depressiven Männern enorm. Hat jemand jetzt aber eine genetische Disposition oder ist vorbelastet durch nicht verarbeitete Lebenserfahrungen, dann können schwere Depressionen folgen.

Die WHO schätzt, dass über eine Million Menschen sich jährlich das Leben nehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention sagt, Selbsttötung sei eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland und 2 von 3 der Betroffenen leiden unter Depression.

Konventionelle Therapie der Depression

Die konventionelle Therapie besteht aus der medikamentösen und der psychotherapeutischen Behandlung. In der Regel werden Depressionen mit Antidepressiva (Serotonin-Wiederaufnahmehemmer), Neuroleptika oder sogar Beruhigungsmittel (Lorazepam, Diazepam) behandelt. Letztere können abhängig machen und sollten nur in schweren Fällen und vorübergehend eingesetzt werde. Darüber hinaus gelten die Verhaltenstherapie, die kognitive Gesprächstherapie und psychoanalytisch orientierte Verfahren als hilfreiche, von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannte Psychotherapien. Daneben gibt es jedoch noch viele weitere nutzbringende Psychotherapieformen, die z.B. systemisch, lösungs- oder körperorientiert, hypnotherapeutisch oder auch energetisch ausgerichtet sind, wie die Klopfakupressur, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut.

Naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen

Bei leichten Formen der Depression und als zusätzliche Behandlung sind naturheilkundliche Verfahren erfahrungsgemäß gut wirksam, auch wenn wissenschaftliche Nachweise bisher bei den wenigsten vorliegen. Eine Ausnahme bildet die wohl bekannteste Pflanze gegen Depression, das Johanniskraut (Hypericum perforatum), das bereits in einigen Studien überzeugen konnte und inzwischen teilweise der ärztlichen Verschreibungspflicht unterliegt. Seine stimmungsaufhellende Wirkung entfaltet sich in Tee- und Tablettenform, als Tropfen oder Injektion und es bietet sich vor allem zur Therapie von saisonal abhängiger Depression an. Auch Zitronenmelisse, das indische Basilikum und die Rose werden in der Pflanzenheilkunde eingesetzt. Außerdem tut die Lichttherapie gute Wirkung, um den Mangel natürlichen Lichts auszugleichen.

Aus dem Bereich der Entspannungsverfahren, die einer angemessenen Stressverarbeitung dienen, sind Meditation, Yoga, Tai Chi, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung oder das Erlernen bestimmter Atemtechniken zu nennen. Auch durch den begleitenden Einsatz von Homöopathie, Bachblüten, Akupunktur und Kinesiologie konnte schon vielen Menschen geholfen werden.

In der traditionellen westlichen Medizin wurde der Zustand der übermäßigen Traurigkeit „Melancholie“ (übersetzt „schwarze Galle“) genannt, bezeichnet nach dem Körpersaft, der im galenischen Medizinmodell im Übermaß die Niedergedrücktheit bedingen sollte. Entsprechend wurden zentral die Leber und der Darm behandelt. Auch heute noch wird die Leber in der naturheilkundlichen Betrachtung und Behandlung von Depressionen berücksichtigt, v.a. aufgrund ihrer Entgiftungsfunktion und der zentralen Bedeutung für den gesamten Stoffwechsel. Unterstützend und vorbeugend ist unbedingt ausreichend Bewegung an der frischen Luft (Laufen, Radfahren, Spaziergänge, Schwimmen) zu empfehlen sowie frische, vitamin- und mineralstoffreiche Nahrung, um eine Übersäuerung des Körpergewebes zu vermeiden. (Jeanette Viñals Stein, Somayeh Khaleseh Ranjbar, ergänzt von Dr. Utz Anhalt)

Autoren- und Quelleninformationen

Dieser Text entspricht den Vorgaben der ärztlichen Fachliteratur, medizinischen Leitlinien sowie aktuellen Studien und wurde von Medizinern und Medizinerinnen geprüft.

- Berufsverbände und Fachgesellschaften für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Nervenheilkunde und Neurologie aus Deutschland und der Schweiz: Depressionen (Abruf: 07.08.2019), neurologen-und-psychiater-im-netz.org

- Stiftung Deutsche Depressionshilfe: Depression: Infos und Hilfe (Abruf: 07.08.2019), deutsche-depressionshilfe.de

- Berger, Mathias: Psychische Erkrankungen: Klinik und Therapie, Urban & Fischer Verlag / Elsevier GmbH, 6. Auflage, 2018

- Merck and Co., Inc.: Depressionen (Abruf: 07.08.2019), msdmanuals.com

- Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE): Infomaterial Depressionen (Abruf: 07.08.2019), psychenet.de

- Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin: Depression (Abruf: 07.08.2019), patienten-information.de

- Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): Depression (Abruf: 07.08.2019), gesundheitsinformation.de

- World Health Organisation (WHO): Depressionen in Europa (Abruf: 07.08.2019), euro.who.int

- Mayo Clinic: Depression (major depressive disorder) (Abruf: 07.08.2019), mayoclinic.org

- National Institute of Mental Health Information Resource Center: Depression: What You Need To Know (Abruf: 07.08.2019), nimh.nih.gov

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen.