Der französische Neurologe Georges Gilles de la Tourette beschrieb 1885 das merkwürdige Verhalten der Marquise de Dampierre. Die vornehme Dame zuckte unwillkürlich auf und gab dazu grob artikulierte Laute von sich, verhielt sich aber -von diesen Phasen abgesehen- normal und wurde 86 Jahre alt. Tourette beschrieb noch neun weitere Fälle mit ähnlichen Symptomen – und nach ihm wurde die Störung benannt.

Inhaltsverzeichnis

Das Tourette-Syndrom ist eine Nervenkrankheit mit genetischen Ursachen. Leitsymptome sind Tics, nervöse Zuckungen. Es handelt sich um eine zentralnervöse Bewegungsstörung. Betroffen sind bis zu 0,9 % aller Kinder, bei Erwachsenen tritt die Störung viel seltener auf. Da es sich um eine biologische Erkrankung handelt, dürfte sie weltweit gleich verbreitet sein. Jungen leiden drei mal so häufig an der Störung wie Mädchen.

Tourette-Syndrom Symptome

Die wesentlichen Symptome sind die Tics. Diese Bewegungen erfolgen unwillkürlich, sie beginnen abrupt und fallen bisweilen extrem aus. Diese motorischen Störungen verlaufen einzeln oder in Serie, aber immer auf die gleiche Weise.

Mit diesen nicht steuerbaren Bewegungen gehen unwillkürliche Laute einher, von Worten bis zu Krächzen, Husten, Kreischen, Grunzen, Grummeln, Tierlauten oder stereotypen Ausrufen, fiepen, mit der Zunge schnalzen, sich räuspern, quieken oder kichern.

Diese Tics zeigen Betroffene meist bereits als Kinder, sie nehmen zu und steigern sich oft in der Pubertät. Bei manchen der Erkrankten mindern sich die Symptome nach der Pubertät wieder, die meisten Patienten leiden darunter jedoch ihr Leben lang.

Zu den unwillkürlichen Bewegungen gehören: Blinzeln, Naserümpfen, den Kopf zur Seite werfen, die Schultern wiederholt hoch ziehen, den Kopf in den Nacken werfen, mit einer oder beiden Händen zittern oder den Rumpf zur Seite beugen.

Betroffene springen, sie fassen andere Leute an, sie riechen an Objekten oder Menschen, manche Bewegungen führen gar zu Selbstverletzungen, wenn die Patienten zum Beispiel den Kopf an die Wand schlagen, oder die eigene Haut quetschen und drehen.

Komplexere Tics zeigen sich im Kopieren der Handlungen Anderer, also der Echopraxie, oder dem Nachahmen ihrer Mimik. Dazu sprechen sie Worte Anderer nach wie ein Papagei oder stoßen ohne Auslöser Obszönitäten und aggressive Begriffe aus. Sie bringen auch Sätze hervor, die keinen Zusammenhang zum Thema eines Gesprächs haben, und sie wiederholen die Worte, die sie selbst sagten (Palilalie).

Hier eine kurze Zusammenfassung der Symptome:

- Einfache Motorische Tics wie Augenzwinkern, Schulterzucken, Kopfrucken, Grimassen schneiden.

- Komplexe motorische Tics wie das Berühren von Gegenständen, Menschen, Körperverdrehungen, Gliederzucken, obszöne Gesten (Kopropraxie), selbstverletzende Handlungen.

- Einfache vokale Tics wie Räuspern, Quieken, Grunzen, Schnüffeln oder Schnalzen mit der Zunge.

- Komplexe vokale Tics wie herausgeschleuderte Wörter oder Sätze (oft Obszönitäten oder Schimpfwörter).

Soziale Probleme

Dies bringt soziale Probleme mit sich. Das Kopieren der Handlungen Anderer wie ein Clown im Zirkus interpretieren die Nachgeäfften oft so, dass der Betroffene sich über sie lustig macht. Vorgesetzte, Freunde, Kunden oder Unbekannte anzugrunzen, in Serie als „Arschloch“ oder schlimmeres zu bezeichnen, oder sogar Worte wie „töten“ abzusondern, hat massive Konsequenzen.

Verlust des Arbeitsplatzes, verpfuschte Geschäftsabschlüsse, Anzeigen wegen Beleidigung oder eine Faust im Gesicht sind mögliche Folgen.

Bei manchen Betroffenen treten die Symptome permanent auf, bei anderen in Abständen, aber dann in Serie und bei wieder anderen in Stress-Situationen. Die letzten haben es aber nicht unbedingt einfacher: Wer ständig mit dem Kopf zuckt oder wie eine Katze miaut, den stempelt seine soziale Umwelt zwar als „verrückt“ ab, es wird aber klar, dass die Tics nicht persönlich gemeint sind.

Wer hingegen nur in Stress-Situationen austickt, sich ansonsten aber unauffällig verhält, dem unterstellen Andere eher, dass er das bewusst tut. Wer sich also als „normaler“ Mitarbeiter erweist, aber gerade beim Krisengespräch mit dem Chef schnattert wie eine Ente oder „ficken“ hervorbringt; wer sich Kunden gegenüber als höflich zeigt, wenn er aber unter Zeitdruck steht, den Käufer als „erbärmlichen Wixer“ anschreit – der wird nicht lange in einem Job bleiben.

Wie lässt sich das Syndrom erkennen?

Manche betroffenen Kinder haben keine Erklärung für ihre Austicker; sie kennen sich nicht anders. Meist machen sich dann die Eltern Gedanken um das merkwürdige Verhalten. Leider vermuten sie häufig die falschen Ursachen: Sie fragen sich, was sie in der Erziehung falsch gemacht haben, sie deuten die Tics als renitentes Verhalten und ärgern sich, oder sie schließen auf soziale Auslöser bzw. psychische Probleme.

Tatsächlich weisen manche sozial ausgelösten Erkrankungen der Psyche ähnliche Symptome aus. Hospitalismus zum Beispiel, also die Isolation von Kindern in Heimen oder Konzentrationslagern, bedingt motorische Störungen in Serie, die zudem stereotyp ablaufen, und die der Volksmund „Wackelkopf“ diskriminiert. Bei Tieren in beengten Gehegen sprechen wir vom Weben, wenn sie auf einer Stelle stehen und andauernd den Kopf hin- und her bewegen.

Besorgte Eltern schließen wegen den motorischen Tics deswegen manchmal, ihr Kind sei körperlich nicht ausgelastet oder wolle auf sich aufmerksam machen. Das wäre bei psychisch bedingten Problemen auch sinnvoll – doch darum handelt es sich beim Tourette-Syndrom nicht.

Die Betroffenen selbst spüren „Vorgefühle“. Es kribbelt zum Beispiel im Bauch, sie fühlen eine Spannung im Nacken, und unmittelbar darauf folgt das Austicken. Allerdings merken auch die Betroffenen das Zucken meist erst dann, wenn sie schon am Austicken sind.

Das soziale Umfeld

Das soziale Umfeld, also Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler und Kollegen sind für den Verlauf der Störung wesentlich, insbesondere die Prägungen der Betroffenen in der frühen Kindheit.

Solche Kinder sind nicht lernbehindert im Vergleich zu „Normalen“, und dennoch haben sie oft Probleme in der Schule. Das liegt weniger an den Tics, sondern an der Hyperativität und der Schwäche, sich zu konzentrieren, die oft mit dem Tourette-Syndrom einher gehen.

Die Tics wirken sich sowohl auf die praktischen Arbeiten in der Schule aus, zum Beispiel, wenn beim Schreiben die Hand zittert, bringen aber auch soziale Einschränkungen mit sich. Zum Beispiel machen sich Mitschüler bisweilen lustig über die „Macken“; wer sein Gesicht zur Grimasse verzieht, obszöne Worte wiederholt, oder im Unterricht herumspringt, eignet sich als Spottobjekt in besonderem Maß. Besonders gilt dies für die Pubertät, wenn ähnliches Verhalten von Nichtbetroffenen der Provokation dient.

Lehrkräfte sind unbedingt gefordert, die Betroffenen in den Schulbetrieb zu integrieren und eine indiviuelle Lösung zu finden. Zeigen sie motorische Symptome, die sie beim Schreiben behindern, hilft es, Computer statt Füllfederhalter zu benutzen; bei vokalen Austickern können sie den Klassenraum verlassen.

Führen die sozialen Reaktionen auf die Symptome zu auffälligem Verhalten der Betroffenen, sei es Trauer, Depression oder innerer Rückzug, dann hilft die Kinderpsychiatrie.

Eltern können fachliche Unterstützung in Anspruch nehmen, um das Verhalten zu deuten. Kinder und Teenager mit Tourette-Syndrom sind erst einmal Kinder und Jugendliche, die zusätzlich zu den Problemen der Adoleszenz Beschwerden verarbeiten müssen, die ihre Störung verursacht.

Eltern sind einem Spagat zwischen Verständnis, Konsequenz und übertriebener Fürsorge ausgesetzt. Tourette-Patienten können generell einen „normalen“ Alltag entwickeln, und sie übermäßig zu schonen, ist deshalb falsch – gerade für sie ist es nämlich wichtig, Selbstständigkeit zu lernen. Die ist die Voraussetzung dafür, die Symptome einzuordnen und zu kontrollieren.

Wenn aber die Eltern dem „kranken Kind“ alle Entscheidungen abnehmen, seinen Tagesablauf auf wohlmeinenden Gründen überwachen und ihm so die eigenen Erfahrungen in der sozialen Umwelt nehmen, lernt das Kind nicht, zwischen seinem „normalen“ Verhalten und seinen Austickern zu unterscheiden.

Ein Kind mit Tourette-Syndrom braucht also dringend Erfahrungen in peer-groups, um hier erstens Anerkennung zu erfahren und um zweitens die von der Gruppe gesetzten Grenzen zu erkennen. Da es sich bei der Störung nicht um eine psychosoziale Krankheit handelt, lernen Betroffene soziale Regeln ebenso wie „gesunde“ Kinder.

Peers lernen umgekehrt, das Verhalten eines Tourette-Patienten zu verstehen, wenn dieser nicht ständig im scheinbar sicheren Elternhaus behütet wird, sondern mit anderen Kindern die Welt draußen kennen lernt.

Kinder, die selbst psychisch gesund sind, integrieren Kinder mit ungewöhnlichem Verhalten, die mit ihnen zusammen aufwachsen, oft unvoreingenommener als Erwachsene, die ihre Vorstellungen von Werten und Normen auf die „Andersartigen“ projezieren. Die gemeinsame Sozialisation trainiert außerdem die Frustrationstoleranz der Betroffenen, wenn sich andere Kinder über sie lustig machen.

Die Eltern stehen also vor einer Herausforderung: Sie dürfen dem „kranken“ Kind keine Übergriffe durchgehen lassen, die nichts mit der Störung zu tun haben, zugleich die Betroffenen aber nicht für ihre Austicker verurteilen.

Im Extremfall entstehen Persönlichkeiten, die für jedes auffällige Verhalten, für jedes Scheitern in der Schule und jedes Verletzen von Regeln ihre Störung verantwortlich machen, auch wenn diese nichts damit zu tun haben.

Wenn die Eltern den Betroffenen einen Freiraum geben, um sich unabhängig zu entwickeln, sollten sie ihm genau so Grenzen setzen wie einem „normalen“ Kind.

Im besten Fall verinnerlicht das Kind früh, dass es zwar Besonderheiten zeigt, aber zugleich sozial integriert ist und sich zugleich um soziale Integration bemüht.

Diagnose

Für diese Störung gibt es keine aufwändigen Verfahren wie eine DNA- oder Blutanlayse. Die Diagnose gilt hingegen als sicher, wenn ein Patient die Leitsymptome zeigt. Leider erfolgt deshalb die Diagnose oft sehr spät, weil nämlich leichtere Formen des Verhaltens übersehen werden.

Ist der Verdacht indessen vorhanden, untersucht der Arzt zuerst die Geschichte der Kranken, fragt also, was für Tics sie genau zeigen, seit wann diese auftreten, wie häufig und intensiv sie auftreten, ob sie an Stärke zunahmen, und wie sehr der Patient sie unterdrücken kann.

Der Grad der möglichen Selbstkontrolle ist entscheidend. Leichtere Fälle von Torette erinnern nämlich an „Macken“. Solche Verhaltensauffälligkeiten können zwar pathologisch werden, haben aber nichts mit der Störung zu tun. Insbesondere ist eine „Macke“ nicht unwillkürlich: Gewöhnt sich jemand zum Beispiel an, sich aus Verlegenheit im Nacken zu kratzen, und behält dieses Verhalten in der Öffentlichkeit zu behalten, gerät er deswegen womöglich in Probleme. Es handelt sich zwar um eine Marotte, die eine psychische Ursache hat – sie lässt sich aber als negative Gewohnheit willentlich kontrollieren.

Ein Tourette-Patient kann, bei bester Aufklärung und starkem Willen, seine Tics zwar verschieben, mindern und in den Alltag integrieren, sie aber nicht aufheben.

Eine neuropsychiatrische Störung

Bei Tourette handelt es sich um eine neuropsychiatrische Krankheit. Das bedeutet gerade nicht, dass die Betroffenen psychisch krank sind wie zum Beispiel Psychotiker, die nicht zwischen Unbewusstem und Außenwelt unterscheiden können. Statt mit der Paranoia von Schizophrenen lassen sich die Tics eher mit Epileptikern vergleichen, die während eines Anfalls keine Kontrolle über ihren Körper haben, aber ansonsten die Realität genauso wahrnehmen wie „Gesunde“.

Tourette-Patienten sind ihre Tics bewusst, und die meisten von ihnen unterdrücken sie von sich aus. Die Zuckungen verlaufen zwar unwillkürlich, die Betroffenen kontrollieren sie aber im begrenzten Ausmaß. Oft spüren sie ihre „Entladung“ vorher und suchen sich einen ruhigen Ort dafür aus, zum Beispiel, indem sie allein in den Park gehen – vergleichbar einem Schluckauf.

Nicht-Betroffene kennen das Leiden der Patienten aus der Reaktion auf einen solchen Schluckauf. Wir sitzen im Seminar und müssen „hicksen“; wir unterdrücken den Schluckreiz, doch er wird stärker. Der Druck auf unser Zwerchfell steigt, und deshalb gehen wir auf Toilette, bis der Schluckauf vorbei ist. Oder wir liegen im Bett und fühlen ein Zucken im Körper; dann ist es vorbei und wir entspannen uns. Ähnlich erlebt es ein Tourette-Betroffener, wenn die Austicker sich ankündigen.

Bereits Schüler mit der Störung trainieren sich darin, die Symptome zu kontrollieren. Oft bleiben sie in der Schule ruhig und ticken erst aus, wenn sie sicher in ihrem Elternhaus sind. Viele Betroffene sind nicht etwa „undisziplinierter“ als Gesunde. Das Gegenteil ist der Fall: Neue Studien belegen, dass solche Betroffene ihre Bewegungen und ihre Sprache in höherem Ausmaß kontrollieren als Nicht-Betroffene.

Einerseits nehmen die Tics zu, wenn die Emotionen steigen, bei Stress, innerer Unruhe, bei Wut, Trauer, aber auch bei Euphorie und Überschwang und lassen nach, wenn die Betroffenen sich entspannen oder auf eine Aufgabe konzentrieren. Unterdrücken die Betroffenen die Symptome jedoch, brechen diese andererseits genau dann aus, wenn sie sich entspanen – zum Beispiel kommt ein Patient nach Hause, legt sich aufs Sofa und fängt jetzt an, unwillkürlich den Kopf zu drehen.

Tourette-Syndrom Ursachen

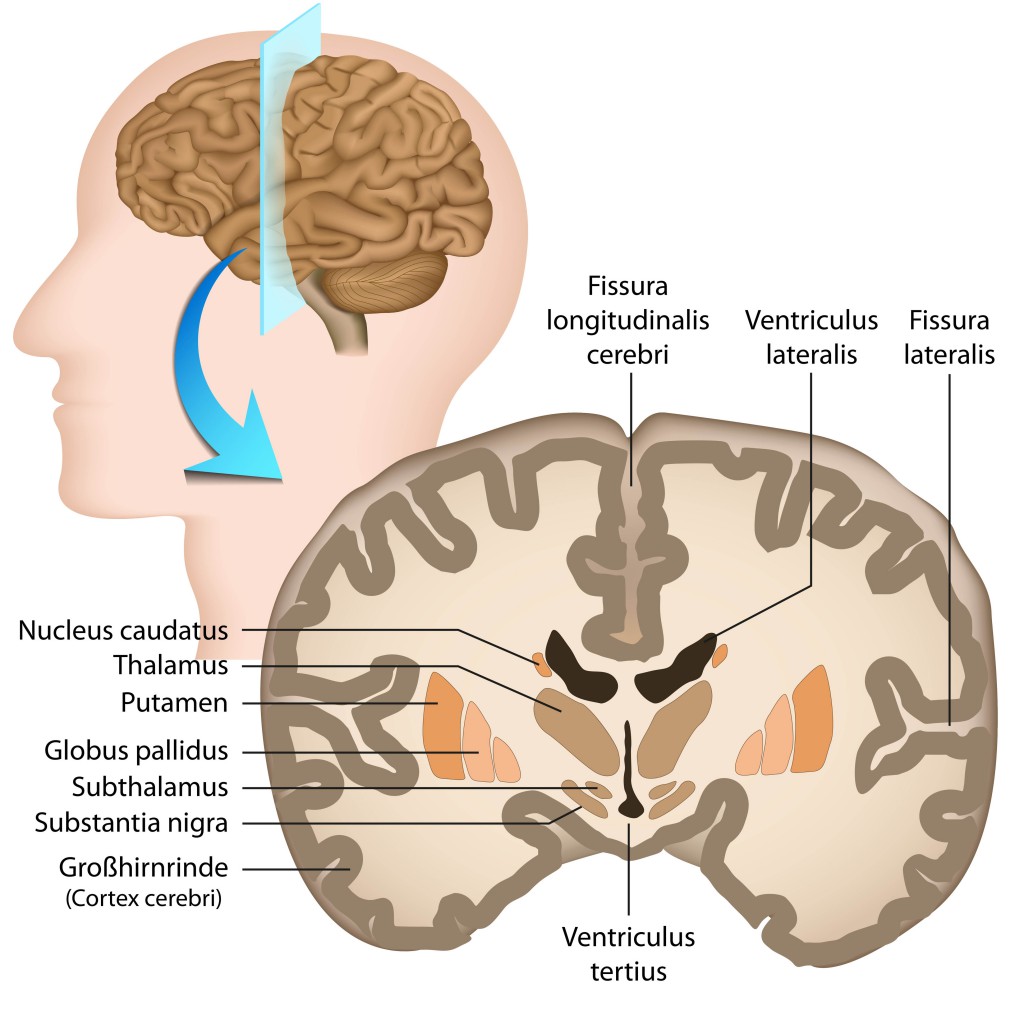

Nervenzellen im Gehirn steuern wesentlich unsere Bewegungen; sind diese Verbindungen gestört, dringen die Bewegungen unwillkürlich nach außen. Die Betroffenen könenn deshalb ungewollte Bewegungs- und Sprachmuster nicht stoppen, selbst, wenn sie dies wollen.

Der Dopaminhaushalt der Patienten ist gestört, und Dopamin ist verantwortlich für den Transport von Informationen, zum Beispiel von Bewegungsmustern, worauf diese umgesetzt werden.

Tourette ist vererbbbar, und diese erbliche Anlage steht im Wechselspiel mit der sozialen Umwelt. In Familien von Betroffenen finden sich sehr häufig Mitglieder mit typischen Symptomen der Störung.

Psychische Folgen

Das Syndrom ist also keine „Geisteskrankheit“ – Betroffene leiden aber oft unter psychischen Problemen, die wiederum die Form von seelischen Störungen annehmen.

Komorbiditäten sind vor allem das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom und Zwangsstörungen. Unklar bleibt jedoch, ob es sich dabei um die Erkrankungen im klinischen Sinn handelt oder um Verhalten, das diesen Krankheiten ähnelt.

Zwangsstörungen können einerseits an der neuronalen Struktur der Tics liegen – die Tics sind insofern zwanghaft, weil sie nach dem immer gleichen Muster ablaufen. Andererseits entwickeln viele Tourette-Betroffene zwanghafte Rituale, um ihre „Austicker“ unter Kontrolle zu bringen.

Betroffene prüfen zum Beispiel ständig, ob die Kaffeemaschine ausgestellt ist, oder sie fordern von ihren Eltern ein festes Ritual ein, um ins Bett zu gehen. Eltern müssen einen Satz wiederholen, bis er „richtig“ klingt. Betroffene entwickeln einen, für Außenstehende obskuren, Perfektionismus – alles muss am „richtigen“ Platz sein, und „falsche“ Worte stören die „Symmetrie“.

Andere Auffälligkeiten ähneln dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, und diese zeigen sich sogar in einem Alter, bevor die Austicker beginnen. Diese Betroffenen zeigen Unruhe in ihren Bewegungen; sie haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren; sie beginnen vieles und bringen kaum etwas zu Ende; sie können nicht zuhören und lassen sich leicht ablenken; sie springen von einer Handlung zur anderen; sie reden ununterbrochen.

Solche Betroffene schlittern oft in ihre „Austicker“, wenn sie zuhören müssen, weil ein anderer spricht – motorisch ticken sie aus, wenn sie sich körperlich nicht austoben können, weil sie sich geistig konzentrieren müssen.

Dann sind gerade Situationen der Auslöser für die Tics, die für Laien als fehlende Selbstdisziplin oder mangelnde Erziehung erscheinen: In der Schule zu warten, bis die Betroffenen mit ihren Beitrag an der Reihe sind, im Gespräch zuzuhören, erst die Hausaufgaben zu machen und dann herum laufen…

Die Probleme, die sich aus der Reaktion auf dieses Verhalten ergeben, führen bisweilen zu Depressivität. Dabei handelt es sich aber um eine soziale Folge des Tourette-Syndroms und nicht um das Syndrom selbst: Solche Betroffenen haben Angst, in die Schule zu gehen; sie fühlen sich „anders“, sie sind traurig und verlieren die Lust am Leben; sie ziehen sich zurück.

Sie kennen und fürchten Auslöser für ihre unwillkürliches Verhalten und versuchen, diese durch einen starr strukturierten Alltag zu vermeiden. Das geht so weit gehen, dass Betroffene alles Ungewohnte ausgrenzen, zum Beispiel auf Distanz zu Geschlechtspartnern gehen, notwendige Auseinandersetzungen meiden oder Jahrzehnte im gleichen Job bleiben.

Der Zwang geht manchmal so weit, dass ein Betroffener sich in Situationen, die starke Gefühle auslösen, auf geistige Arbeit konzentriert, also zum Beispiel mathematische Aufgaben löst, wenn seine Freunde ihn ins Fußballstadion einladen.

Auch die Kontrolle der Symptome geht insofern einher mit sozialen Problemen. Diese verschärfen sich, wenn Laien das typische Verhalten als „schlechtes Benehmen“ deuten. Eltern reden ihren Kindern dann Schuldgefühle ein, weil diese sich „nicht anpassen“, Lehrer behandeln sie wie „Störenfriede“, und Mitschüler grenzen sie als „Psychos“ aus.

Besonders die als Koprolalie und Kopropraxis bezeichneten (Schmäh-) Symptome lassen Konflikte eskalieren: Grundschüler sind keine Neurologen, und ein Betroffener, der sie urplötzlich mit Schmähkritik bewirft, macht sich unbeliebt.

Hoffnungslose Fälle?

Die gute Nachricht: Betroffene sind sozial ebenso lernfähig wie „normale“ Kinder. Lehrkräfte verwechseln das ungewöhnliche Verhalten zwar leicht mit dissozialen Störungen – doch damit hat es nichts zu tun.

Erkrankte verhalten sich nicht asozial – zumindest nicht wegen ihrer Nervenstörung. Ihre „obszönen“ Symptome sind ebenso unwillkürlich wie das Zucken mit den Augenlidern.

In Jugendkulturen wie Gangsta-Rap gehört Wettbewerb um die obszönsten Wortschöpfungen zum Repertoire. Die Beleidigungen, die vom Tourette-Syndrom Betroffene ausstoßen, sind aber von gewollten Diffamierungen losgelöst.

Wer darum nicht weiß, den verärgern diese Tics – oder sie verunsichern ihn; wenn er zum Beispiel allein neben einem Fremden steht, der in seine Richtung guckt, und dabei immer wieder Worte wie „Drecksau“ wiederholt.

Aggressionen

Tourette-Patienten sind ungefährlich. Sie verhalten sich zwar aggressiv, greifen aber keine anderen Menschen an. Sie brechen in Wut aus, doch schädigen sich selbst, indem sie zum Beispiel in ihr eigenes Gesicht schlagen.

Die Aggressionen der Kranken entstehen aus ihren Impulsen, die zum Ausdruck drängen. Der Patient kann seine Gefühle nicht kontrollieren, erlebt sich deshalb als hilflos und versucht, seinen Körper zu zwingen, zu „gehorchen“. Er spürt zum Beispiel ein Zerren im Nacken und „drängt diesen Ausbruch“ zurück, indem er sich mit der Faust auf den Kopf schlägt.

Therapie

Die Symptome, also das Austicken, lassen sich nicht heilen, und die biologische Ursache lässt sich nicht eindämmen. Psychopharmaka können die Symptome mindern, doch sind die meisten Patienten nicht so eingeschränkt, dass es den Einsatz solcher Medikamente rechtfertigt.

Ist die Krankheit jedoch schwer und führt zu Zwangssysmptomen und Komordbiditäten, helfen diverse Präparate: Tiaprid, Sulpirid, Risperidon, Pimozid oder Haloperidol.

Dazu kommen Verhaltenstherapien, die sich wegen der Einsicht der meisten Betroffenen als sehr wirksam erweisen. Eine regelmäßige Beratung durch Heilpädagogen, Förderpädagogen und Physiotherapeuten empfiehlt sich.

Das Syndrom wirkt sich besonders im sozialen Bereich aus. Da viele Patienten von sich aus bereits die Austicker kontrollieren, lassen sich mit Verhaltenstraining die sozialen Auswirkungen deutlich reduzieren.

Entspannungstechniken mildern die Stressauslöser, die wiederum die Tics auslösen. Eine positive Perspektive bietet vor allem die Musiktherapie, bis hin zu Patienten, die Berufsmusiker werden. Die nervösen Impulse lassen sich nämlich häufig im Spielen von Instrumenten ableiten – vor allem, wenn der gesamte Körper gefragt ist, zum Beispiel bei Schlagzeug oder Orgel.

Training hilft gegen die körperlichen Folgen der Symptome. So ging Hillie, ein Betroffener, in ein Kraftsportstudio. Seine motorischen Ticks äußerten sich, indem er ständig mit dem Kopf zur Seite zuckte. Deshalb hatte er sich einen schiefen Gang zugelegt, seine Schultern und Halsmuskeln verzerrten sich. Mehrere Jahre Kraftsportstudio bei einem versierten Trainer, der sich auch mit Verhaltensauffälligkeiten auskennt, brachten nicht nur die körperliche Haltung wieder ins Lot, sondern linderten auch die Leitsymptome.

Hillie zuckte zwar nach langem Training immer noch bisweilen, aber kaum einem seiner Sportsfreunde fiel das auf. Sie wunderten sich höchstens, welches gewaltige Pensum Hillie beim Hanteln stemmen schaffte. Sein Trainer redete zudem hart aber herzlich Klartext, wenn von Alltagssituationen erzählte, in denen er seine Tics als Entschuldigung vorbrachte. Schließlich fand der Betroffene eine feste Stelle beim städtischen Gartenbauamt. Erstens gefiel ihm die Arbeit und zweitens eignete sie sich ideal, um seine überschüssige Energie loszuwerden – die Hecken, die er stutzte, störten seine Tics nicht im geringsten.

Vom Kranken zum Künstler?

Das Tourette-Syndrom und die Reaktionen darauf führen oft zu Einschränkungen der Betroffenen im Alltag.

Die gute Nachricht ist aber, dass sich Tourette, wie auch bestimmte Formen der bipolaren Störungen oder des Asperger-Syndroms, sogar positiv umsetzen lässt.

Tourette ist zwar eine Störung der Impulskontrolle; Betroffene können aber die unwillkürlichen Symptome zu einem gewissen Grad beherrschen. Der Neurologe Oliver Sacks sieht darin ein Potenzial, die Tics in Kreativität zu verwandeln, wenn die Patienten die darin fließende Energie zum Beispiel in Musik umsetzen.

Dies bestätigen Musiker, die am Tourette-Syndrom nicht nur leiden – wie der Komponist Tobias Ticker. Der sagt, er hätte, wenn er an seiner Musik arbeite, keine Symptome. Jedoch wären die „Austicker“ fester Teil seiner kreativen Imagination geworden.

Der Pianist Nick von Bloss sieht sein Tourette-Syndrom sogar als Gabe: Die Energie, die diese Besonderheit biete, kanalisiere er in sein Musizieren. Sacks sieht sogar bestimmte Arten von Musik als „Tourette geeignet.“ Jazz und Rock böten zugleich schwere Beats ebenso wie die Freiheit der Improvisation und entsprächen damit den nervösen Spannungen der Betroffenen.

Betroffene zeigen oft eine besonders gute körperliche Reaktionsfähigkeit – verbunden mit Bewegungsdrang. Kampfsport, Schlagzeug spielen, Tischtennis, Basketball oder auch Mountain-Bike fahren, sind deshalb für sie besonders geeignet.

Das Syndrom senkt die motorischen Hemmungen im zentralen Nervensystem, und die Betroffenen lösen also schneller Bewegungen aus als Nicht-Betroffene.

Generell gilt: Das Syndrom bedeutet nicht Berufsunfähigkeit. Betroffene arbeiten als Ärzte wie als Piloten, als Ingenieure wie als Lehrer. Sie sind insgesamt nicht weniger leistungsfähig als Andere.

Selbsthilfegruppen?

Geteiltes Leid ist halbes Leid; sollen sich Betroffene deshalb Selbsthilfegruppen anschließen? Manche Patienten lehnen einen solchen Austausch mit anderen Betroffenen ab: Zum Syndrom gehört nämlich das zwanghafte Nachahmen, und einige Betroffene „lernten“ unwillkürlich die Tics anderer Tourette-Erkrankter zusätzlich zu ihren eigenen.

Die Tourette-Persönlichkeit

Das Tourette-Syndrom an sich ist eine biologische Besonderheit – keine psychische. Doch, laut Sacks, verbinden sich Persönlichkeit und Syndrom in der Sozialisation der Betroffenen.

Kinder kontrollieren zwar ihre Symptome, haben aber zugleich Probleme, eine Identität zu entwickeln. Sie spalten das unwillkürliche Verhalten ab als ein „das bin nicht ich“, leiden dadurch aber darunter, dass in ihnen etwas ist, dass sie nicht begreifen (können).

Am Anfang steht die bittere Erfahrung, in unbeherrschten Phasen „außer sich zu sein“ – dies geschieht indessen in Lebensaltern, wo die Fragen „wer bin ich?“ und „was unterscheidet mich von Anderen?“ oberste Priorität hat.

Vor allem in der Kindheit ist die soziale Integration in Freundschaften und im Elterhaus wesentlich für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit.

Einblick in das Gehirn

Es fällt leicht, die vokalen Tics mit asozialen Schmähungen zu verwechseln, auch weil die „dirty words“ scheinbar zielgerichtet scheinen. Ein betroffenes Kind zischte in allgemeinen Stress-Situationen zum Beispiel „ficken“, wiederholte das Schimpfwort „du Sau“ aber gegenüber Personen -insbesondere gegen die Mutter.

Es fällt schwer, solche (scheinbar ) zielgerichteten Beleidigungen nicht persönlich zu nehmen.

Gerade diese mit Inhalten und Adressaten versehenen Austicker zeigen indessen, wie unser Gehirn funktioniert. Auch ein Betrunkener verliert die Impulskontrolle: Er diffamiert den Barmann und fliegt aus der Kneipe, er gibt potenziellen Geschlechtspartnern Liebesschwüre, oder er wirft mit Geld um sich, das er nicht hat. Am nächsten Tag, wenn er aus dem Kater aufwacht, tut ihm alles fürchterlich leid.

Auch bei anderen Drogen wie Chrystal Meth setzt die Impulskontrolle aus, und Menschen nutzen solche Substanzen extra, um Hemmungen zu verlieren.

Taten im Affekt beurteilen Richter als solche bei vollem Bewusstsein, weil jemand , den die Gefühle überwältigen, seine Handlungen nicht voll unter Kontrolle hat. Deshalb ist Totschlag ein minderschweres Verbrechen als Mord.

Wir alle kennen Affekt: Wenn wir wütend sind, bezeichnen wir unseren Partner mit Worten, die uns in einem entspannteren Zustand leid tun würden – selbst wenn wir sie in der Situation vermeintlich bewusst verwenden. Allerdings haben wir diesen „Willen“ nicht unter Kontrolle, weil sich unsere Gefühle stauen.

Die Kontrolle, die Tourette-Betroffene über den Zeitpunkt und Verlauf ihrer Tics haben, zeigt, dass sie bis zu einem bestimmten Grad steuerbar sind – und dann? In milderer Form kennen wir die Situation: Wir streiten uns und merken, wenn jetzt noch ein Wort das andere wechselt, „explodieren“ wir. Gehen wir aber an die frische Luft, halten den Kopf unter kaltes Wasser oder atmen tief durch – dann „lassen wir Dampf ab“.

Stauen wir Frustrationen, hilft es, in den Wald zu gehen und einen Hassausbruch in die Natur zu brüllen, oder aber jedes dreckige Wort, das uns einfällt, in ein Tagebuch zu schreiben. Danach fühlen wir uns gereinigt.

Die verbalen Austicker der Tourette-Patienten funktionieren ähnlich, nur ist die Kontrolle über die Handlung selbst nicht möglich. Es ist für Menschen egal, ob wir Bewegungen steuern oder uns mittels Sprache artikulieren – unser Gehirn speichert Muster und aktiviert diese. Beim Tourette-Kranken ist die Vermittlung dieser Assoziationen über das Bewusstsein in die Außenwelt gestört – die Assoziationen selbst bilden aber auch wir „Normalen“.

Auch das Gehirn, in dem die Impulskontrolle funktioniert, speichert Laute und „bad words“, wie die Betroffenen sie ausstoßen. Auch beim Tourette-Patienten lösen Stress-Situationen seine Tics aus. Das Unbewusste, also das Ensemble aus erinnerten Mustern, Wortschatz und emotionalen Bildern, auf das wir ständig zurückgreifen, bildet von selbst Assoziationen und ordnet diese.

Im Traum erleben wir dramatische Geschichten, die wir nicht steuern. In unserem Unbewussten imaginieren wir Handlungen, von denen wir niemals zuließen, sie umzusetzen.

Wenn Tourette-Patienten also scheinbar zielgerichtet Personen beleidigen, geschieht dies tatsächlich unwillkürlich. Unser Unbewusstes bildet nämlich ein Muster, indem ein Schimpfwort sich auf Subjekte bezieht, nicht aber auf Gegenstände oder Situationen. Auch ein in Worten frei gesetzter Impuls stößt also „du Sau“ gegen eine Person aus.

Indessen bildet das Gehirn sinnvolle Narrative erst im Zusammenspiel von Unbewusstem und dem Filter des Bewussten. In den Tics der Tourette-Patienten setzt dieses Teamplay jedoch aus. Grundmuster laufen ab, ohne dass das Bewusstsein sie an die spezielle Situation anpasst.

Tiergeräusche der Betroffenen lassen darauf schließen, dass bestimmte Impulse direkt aus den älteren Teilen des Gehirns nach außen dringen, in denen unsere evolutionäre Geschichte gespeichert ist.

Vereinfacht gesagt: Ein Mensch, der unter Stress steht, spürt wie der Tourette-Patient den Drang, diesen Stress zu lindern – zum Beispiel, indem er brüllt oder läuft. Dieser Stress ist eine negative Erfahrung, zu der Worte passen, die das Unbewusste als negativ speichert. Dazu zählen Schimpfworte wie „du Sau“.

Kinder, die kein soziales Verhalten lernen, haben keine Hemmungen, mit „dreckigen Worten“ um sich zu werfen, Menschen mit einem Bewusstsein über gesellschaftliche Codes haben diese Worte ebenfalls gespeichert, halten sich aber mit ihnen zurück – es handelt sich um eine soziale Lernerfahrung.

Bei den Tics von Tourette-Betroffenen fallen die Hemmungen aus biologischen Gründen, und das verrät, wie unser Unbewusstes „tickt“. Insofern ist das Tourette-Syndrom nicht nur eine neurologische Störung, sondern verrät als solche gerade viel darüber, wie unser „normales“ Gehirn funktioniert. (Somayeh Ranjbar, Dr. Utz Anhalt)

Autoren- und Quelleninformationen

Dieser Text entspricht den Vorgaben der ärztlichen Fachliteratur, medizinischen Leitlinien sowie aktuellen Studien und wurde von Medizinern und Medizinerinnen geprüft.

- Chowdhury, Uttom / Heyman, Isobel: Tics and Tourette Syndrome: A Handbook for Parents and Professionals. New York 2004

- Leckman, James F. / Cohen, Donald J.: Tourette's Syndrome Tics, Obsessions, Compulsions: Developmental Psychopathology and Clinical Care. New York 2002.

- Müller-Vahl, Kirsten R.: Tourette-Syndrom und andere Tic-Erkrankungen im Kindes- und Erwachsenenalter, Berlin 2014

- Tourette-Gesellschaft Deutschland e.V.: Was ist das Tourette-Syndrom / sind Tic-Störungen? (Abruf: 20.08.2019), tourette-gesellschaft.de

- Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.: Tourette-Syndrom (Ticstörung) (Abruf: 20.08.2019), kinderaerzte-im-netz.de

- Berufsverbände und Fachgesellschaften für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Nervenheilkunde und Neurologie aus Deutschland und der Schweiz: Was sind Tic-Störungen / ist das Tourette-Syndrom? (Abruf: 20.08.2019), neurologen-und-psychiater-im-netz.org

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen.