Von der Evolution lernen heißt Technik lernen

Die Evolution kann nur mit dem vorhandenen Material arbeiten, und ist mitnichten perfekt: Orang-Utans zum Beispiel sind Baumbewohner, aber an das Baumleben nicht zu 100 % optimal angepasst. Bei Menschen entstehen Krankheiten wie Bandscheibenschäden durch den aufrechten Gang.

Für fast alle Probleme, die sich in menschlichen Konstruktionen stellen, gibt es derweil Pendants in der Natur, die Modelle bieten, dieses Problem zu lösen: Der Segelflug des Kondors zeigt zum Beispiel, wie ein großer Körper in der Luft fliegen kann, ohne abzustürzen, und die Körper von Pinguin, Delfin und Hai zeigen, welche Formen sich unter Wasser am besten bewegen lassen.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Bionik

Bionik, Bio-(logie) und (Tech-)nik meint die wissenschaftliche Praxis, biologische Lösungen auf menschliche Technik zu übertragen. Zoologen, Botaniker und Neurobiologen, Chemiker und Physiker, arbeiten dafür zusammen mit Medizinern, Ingenieuren und Designern.

Technische Biologie und Bionik

Während Technische Biologie die Zusammenhänge von Form, Struktur und Funktion erforscht und dazu technische Methoden nutzt, versucht die Bionik, Strukturen und Konstruktionen der Natur technisch umzusetzen.

Biologische Funktionen, Anpassungen, Prozesse, Organismen und Prinzipien bieten dabei Lösungen für technische Probleme.

Tiere und Pflanzen liefern der Bionik Ideen, Wirkprinzipien aus der Natur in die Technik zu übertragen. Dazu gehört auch die Biotechnologie, nämlich Enzyme, Zellen und ganze Organismen in technischen Anwendungen zu nutzen.

Bottom-Up oder Top-Down

Ein bionisches Produkt entwickelt sich in mehreren Schritten – entweder von oben nach unten (Top-Down) oder von unten nach oben (Bottom-Up)

Bottom-up beginnt mit dem Erforschen der biologischen Grundlagen, von Form, Struktur und Funktion (wie sind die Füße eines Geckos aufgebaut?). Dann versuchen die Forscher, die Wirkprinzipien und Gesetzmäßigkeiten zu verstehen (warum kann der Gecko an der Decke laufen?).

Darauf folgt die Abstraktion. Die Wissenschaftler lösen sich vom biologischen Zusammenhang, entwickeln Funktionsmodelle und mathematische Modelle, um die Wirkprinzipien technisch umzusetzen

Am Ende folgt die technische Umsetzung im Labormaßstab, Industriemaßstab und schließlich als Marktprodukt.

Top-Down verläuft umgekehrt. Am Anfang steht ein technisches Problem. Ein bestehendes Produkt soll zum Beispiel besser werden. Aber wie? Dann beginnt die Suche nach biologischen Lösungen, und es folgen biologische Grundlagen, Abstraktion und Umsetzung.

Bionik soll innovativ und kreativ sein, es geht nicht mehr einfach nur um das Kopieren der Natur, sondern darum prinzipielle Wirkungen auf diverse Felder zu übertragen.

Künstliche Körper

Im angloamerikanischen Raum bezeichnet Bionics künstlich hergestellte Körper und Organe, die ein lebendes Vorbild imitieren oder dies überlagern. Andere Begriffe dafür sind Robotik oder Prothetik.

Die Neurologie zum Beispiel experimentiert heute mit Prothesen, die menschliche Gliedmaßen nachahmen und auf mentale Kommandos reagieren. Der Plan ist, Informationen zum Gehirn zu übertragen und so den Betroffenen ihr Tastempfinden zurück zu geben.

Vorbild Evolution

Im Großen bietet die Evolution des Lebens das Vorbild für die Technik – und zwar auch in der natürliche Kreativität. Evolution, nach Charles Darwin die „Selektion durch natürliche Zuchtwahl“ bedeutet, dass sich die geeignetsten Arten mit speziellen Fähigkeiten auf eine spezifische Situation einstellen.

Dabei kann sich die ursprüngliche Funktion von Körperteilen und Sinnen vollkommen verändern: Die Vorderpfoten der Fledermäuse zum Beispiel entwickelten sich zu Flügeln.

Natur und Technik

Die Natur bietet also ein unerschöpfliches Potenzial an Lösungen für funktionale Probleme, das alles übersteigt, was Menschen sich ausdenken könnten. Damit ist sie aber dem technischen Fortschritt ähnlich: Gerade in industriellen Zeitenwechseln wie der digitalen Revolution sind „Innovationssprünge“ gefragt.

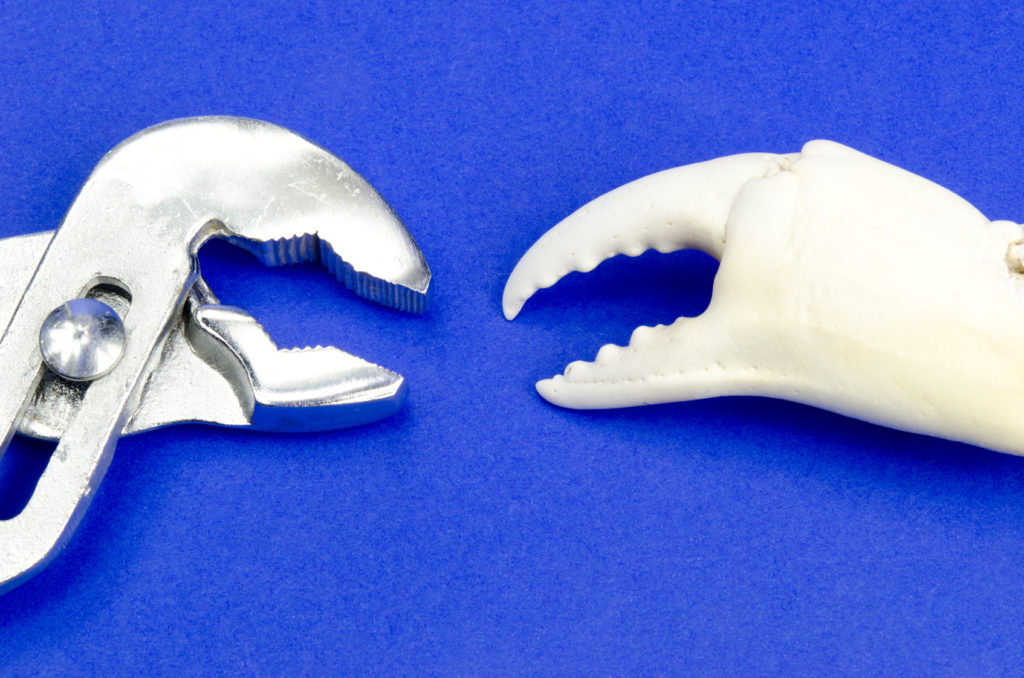

Wie lassen sich zum Beispiel Maschinen konstruieren, die in den Schluchten des Meeresbodens Proben entnehmen und Hindernissen aus dem Weg gehen? „Unterwasserautos“ mit Rädern kommen dafür ebenso wenig Frage wie U-Boote, die sich nicht zwischen Geröll und Höhlen bewegen können.

Hier bieten Roboter eine Lösung, die nach dem Vorbild von Hummern, Langusten und Krebsen konstruiert sind, mit Greifarmen, für die der Oktopus Modell steht.

Kriterien

Ein Produkt gilt nur dann als bionisch, wenn es:

1) ein biologisches Vorbild hat

2) von diesem Vorbild abstrahiert

3) auf eine technische Anwendung übertragen wird

Die Natur verblüfft die Wissenschaftler dabei täglich von Neuem: Nahezu jedes technische Problem ist ein Problem, das sich in der Evolution stellt oder stellte, und für das die Natur eine Lösung fand.

Bionik und Evolution

Die heutige Bionik vergleicht ihr Vorgehen mit dem evolutionären Prozess:

| Individuum | Lebewesen | Zu optimierendes Objekt |

| Mutation | Zufällige Änderung der genetischen Erbinformation | Zufällige Änderung der variablen Eingangsgrößen (= Objektparameter) |

| Rekombination | Mischung des Elterlichen Erbgutes | Neukombination der elterlichen Objektparameter |

| Selektion | Auslese der an die Umwelt am besten angepassten Individuen | Auslese jener Individuen, die das Optimierungskriterium am besten erfüllen |

Derart optimierte Produkte dienen dem Emissionsschutz, sie schonen die Ressourcen, entlasten die Umwelt und stützen den Umweltschutz.

Tiere und Technik

Von Tieren lernen, heißt Technik entwickeln. Die Biologie inspirierte unzählige Ingenieursleistungen: Hochgeschwindigkeitszüge nach dem Vorbild des Eisvogels, bei dem eine Knochenschicht den Kopf beim Aufprall auf das Wasser dämpft, oder die Haihaut mit ihrer Schmiergelpapier-Struktur als Modell für Taucheranzüge; Forellen stellten den Prototyp des Lenkballons, Spechte standen Pate für Eispickel und Presslufthammer; Kraken verfügen über die natürliche Form von Schröpfköpfen und Gelenkarmen.

Am Anfang der Kultur

Bionik ist zwar ein sehr junger Begriff, steht aber am Ursprung jeder menschlichen Kultur. Die biosoziale Entwicklung der Menschen bedeutet nämlich seit jeher, die Natur kulturell zu kopieren.

Unsere frühen Vorfahren sahen den Flug des Falken, stellten Pfeil und Bogen her und kopierten so diesen Flug. Die Lanze hat ihr Vorbild in den Stoßzähnen der Elefanten und den Hörnern der Antilopen, das Messer kopiert die Zähne der Großkatzen und Wölfe. Wenn Menschen Tiere jagten und sich aus ihren Fellen Kleidung herstellten, imitierten sie den Pelz, der den Mitlebewesen Wärme gab.

Traditionellen Kulturen, die um diese Abhängigkeit wissen, drücken dieses Vorbild in den Gegenständen selbst aus: So schnitzten amerikanische Natives die Spitzen ihrer Pfeile in Form von Falkenköpfen.

Fliegen wie ein Vogel

Tauben fliegen ebenso schnell wie ausdauernd, und das mit einem massigen Körper – sie haben also alle Eigenschaften, die ein Passagier-Flugzeug haben sollte. Tatsächlich hatte das Flugzeug, bei dem die wenigsten Störungen auftraten, entworfen von Igo Etriel, die Taube als Modell.

Der Flugpionier schaute sich Rumpf und Leitwerk seines künstlichen Fliegers nämlich bei Stadttauben ab und schrieb: „Im Winter 1909-1910 entwarf ich den Apparat (…) nach dem Vorbild eines Vogels in Gleitflugstellung.“

Leonardo da Vinci

Bereits Leonardo da Vinci nahm Vögel als Leitbilder seiner Flugmaschinen und berechnete akribisch, wie der Flug bei einzelnen Vogelarten funktionierte. Da Vinci wuchs in der Toskana auf.

Leonardos Gemälde, seine Skulpturen und seine Ingenieursmaschinen charakterisierten ihn als einen überwältigenden Denker, sogar zwischen den Universalgelehrten der Renaissance: Er war Maler wie Mechaniker, Anatom wie Wissenschaftler und Naturphilosoph wie Architekt.

Aber bis heute verschwindet sein sinnlicher Zugang zur Welt hinter dem Mythos. Da Vinci war ebenso kreativ wie im Boden verwurzelt. Leonardos Zeichnungen vom ländlichen Terrain rund um seinen Geburtsort zeigen, dass der Genius der ländlichen Toskana tief verbunden blieb.

Ungewöhnlich war für einen Künstler der Renaissance, dass er keine frühkindliche Schulung in den Künsten hatte. Stattdessen wuchs er in der Kulturnatur Norditaliens auf, und der Junge verbrachte den Großteil seiner Zeit in der Natur des Umlandes.

Hier studierte das Kind die Bewegungen der Greifvögel und bekam die Inspirationen für seine späteren Flugmaschinen. Eine seiner frühesten Erinnerungen war ein Traum, in dem ein Greifvogel zu Leonardos Gesicht flog und seinen Schwanz gegen die Lippen des Träumers presste.

Solche Erinnerungen zeigen, dass da Vincis frühe Wurzeln, Wissen zu erlangen weder religiös im christlichen Sinne noch rein wissenschaftlich in einer modernen Bedeutung waren, sondern dem schamanischen Denken von traditionellen Kulturen ähnelte, die sinnliche Erfahrung und systematisches Verstehen der natürlichen Wirklichkeit verbinden. Auf diesem Weg des Denkens sind Wissenschaft, Kunst und Naturphilosophie nicht getrennt, sondern unterschiedliche Aspekte der gleichen Wahrnehmung.

Leonardo untersuchte, wie Vogelflügel ihre Form verändern, also die Handschwingen sich beim Abschlag spreizen, beim Aufschlag zusammen legen, und er untersuchte die Struktur und Funktion der Vogelfeder. Auf dieser Basis entwarf er Schlagflügel für fliegende Menschen. Die konnten aber nicht funktionieren, weil das Körpergewicht eines Menschen in Proportion zur Leistung seiner Muskeln viel zu groß ist.

Otto Lilienthal

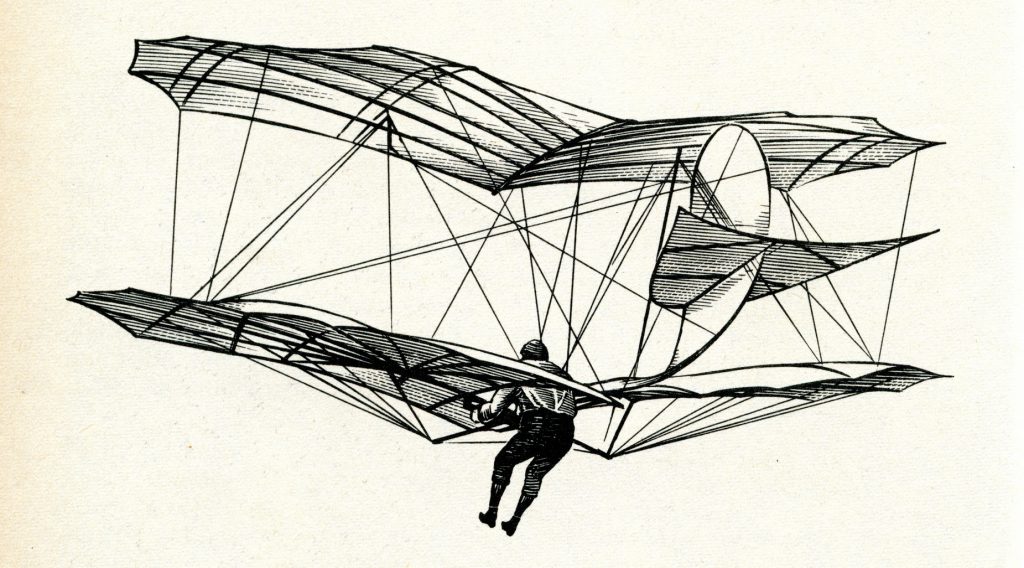

Otto Lilienthal, der erste erfolgreiche Mensch in den Lüften, beobachtete in seiner Kindheit genau den Flug der Weißstörche. 1889 publizierte er sein Werk „Der Vogelflug als Grundlage der Flugkunst.“

Die Störche lehrten ihn, dass das Gleiten entscheidend für den Flug ist. Störche segeln lange Strecken und sparen dadurch sehr viel Energie. Der ornithologische Ingenieur schloss, dass es möglich sei, diesen Gleitflug zu imitieren, wenn ein Mensch nur die Flügel ebenso steuern könne wie ein Vogel.

Ein Baumwollsegel an einem Gestänge aus Bambus und Roher wurde Lilienthals Höhengleiter. Als erster Mensch erreichte er damit in der freien Luft eine größere Höhe als beim Abflug. Lilienthal flog 2000 mal erfolgreich, dann stürzte er ab und starb.

Fliegen mit Muskeln – Der Kondor

Der Andenkondor ist einer der größten flugfähigen Vögel. Er ist abhängig von warmen Luftströmungen, um in die Höhe zu gelangen.

Paul MacCready, ein amerikanischer Ingenieur studierte in den 1970er Jahren den Flug des Kondors ebenso wie Wetterphänomene. Sein Plan war, eine Flugmaschine zu entwickeln, die so viel Gewicht wie möglich mit wenig Energie in die Luft zu bringen.

Der Kondor mit 13 Kilogramm Gewicht und einer Flügelspannweite bis 3,50 m, der im Gleitflug fast 6000 m Höhe erreicht, war für ihn das ideale Studienobjekt.

MacCready beobachtete, dass Kondore an einem kalten Morgen nicht starten, und auch nach einer üppigen Mahlzeit lange Zeit auf der Erde verbringen müssen. Daraus schloss er, dass nicht die Kraft des Kondors, sondern seine Flügelspannweite ermöglicht, das Gewicht zu tragen.

Er entwarf den „Gossamer Kondor“ (Spinnfäden-Kondor), ein Fluggerät mit 29,25 Metern Spannweite und 9,14 Metern länge. Die Konstruktion auf Aluminumrohren und spezieller Polyesterfolie wog nur 31,75 Kilogramm.

Das Gerät ließ sich durch Pedale antreiben. 1977 startete ein Radprofi, Bryan Allen mit dem „Kondor“. Als erster Mensch überhaupt hob Allen aus eigener Kraft vom Boden ab.

Wenige Jahre später baute MacCready den „Gossamer Albatros“, benannt nach der einzigen Vogelgruppe, von denen einige Mitglieder eine noch größere Spannweite als der Kondor haben, und Allen flog mit ihm über den Ärmelkanal.

Winglets

Die Gleitflieger unter den Vögel spreizen im Fug die äußeren Federn an den Flügeln und verringern so die Luftwirbel, die sich sonst am Flügel bilden – sie teilen den Luftstrom in viele kleine „Strömchen“ auf. So gewinnen sie Energie.

Die Luftfahrt setzt solche „winglets“ ein, und zwar in Form von kleinen senkrechten Flugzeugflügeln. Sie erhöhen sowohl die Geschwindigkeit von Jagdfliegern wie den Energieverbrauch von Transportmaschinen.

Die TU Berlin führte im Windkanal Experimente mit einem Tragflügel durch, bei dem sich die Winglets einzeln einstellen ließen.

Fliegen wie eine Fledermaus

Clement Ader nahm nicht Vögel, sondern Fledermäuse als Modell für sein Fluggerät Éole. Er unternahm den ersten bemannten Motorflug. Der endete allerdings bereits nach 50 Metern.

Eisvogel auf Gleisen

Vögel, die Erfinder inspirieren, Flugzeuge zu bauen – das leuchtet auf den ersten Blick ein. Was hat aber der Eisvogel, der wie ein blau leuchtendes Juwel in der Luft steht, dann im Sturzflug in das Wasser taucht und Fisch fängt, mit einem Hochgeschwindigeitszug zu tun?

Eiji Nakatsu entwickelte den Shinkansen, einen Schnellzug, der Tokio mit Hakata verbindet. Der Druckunterschied, wenn der Zug in einen Tunnel fuhr, war so groß, dass es jedes mal laut knallte – eine Zumutung für die Passagiere.

Der leitende Ingenieur suchte nach Lösungen in der Natur und fand den Eisvogel, der schnelle Veränderungen des Luftwiderstand herbeiführt.

Der lange Schnabel des Vogels reduziert den Schock zwischen dem schwachen Luft- und starken Wasserwiderstand. Der Shinkasen erhielt eine „lange Schnauze“, die das Tunnelproblem ebenso löste wie den Eintritt in die Wasseroberfläche beim Fischfang.

Der Zug wurde zudem schneller und verbraucht weniger Energie.

Das ist aber nicht das einzige „Wunder“ im Körper des Eisvogels: Seine Netzhaut enthält zwei Sehgruben. Außerhalb des Wassers nutzt er nur eine davon, im Wasser erst auch die zweite. Außerdem enthält seine Netzhaut Öltröpfchen, damit nimmt er Farben besser wahr und kann sich unter Wasser orientieren.

Wenn die Wissenschaft versteht, wie dieses „Unterwasser-System“ funktioniert, ließen sich damit Geräte bauen, um die Unterwassersicht von Tauchern zu verbessern.

Flugzeugrümpfe im Thunfisch-Design

Das Vorbild für den idealen Flugzeugrumpf war aber kein Vogel, sondern ein Fisch. Der Luftfahrttechniker Heinrich Hertel suchte nach einem Muster in der Natur für ein aerodynamisches Flugzeug, und der Thunfisch gab eine Vorlage.

Bonitos sind besonders stromlinienförmig, weil der Teil ihres Körpers mit dem größten Volumen nicht am Kopf, sondern hinter den Kiemen befindet. So fließt das Wasser gleichmäßig an ihnen vorbei. Außerdem verjüngt sich der Körper am Schwanz nicht allmählich, sondern abrupt. Dadurch reißt die Strömung nur in einem kleinen Teil des Körpers ab.

Andere Hochseefische und Meeressäuger verfügen über vergleichbare Körperformen, Tarpune ebenso wie Delfine – und auch sie dienen Flugzeugingenieuren als Beispiele.

Ein Schweizer Flugzeug namens „Smartfish“ würdigt mit seinem Namen, die Meerestiere, die das Vorbild lieferten. Es verfügt über einen gewölbten Rumpf wie die Thunfische und verbraucht dadurch weniger Treibstoff als andere Flugzeuge gleicher Größe, ist leicht zu steuern und wenig anfällig für Turbulenzen.

Thunfische entwickelten aber noch einen andere Anpassung, um sich schneller zu bewegen. Ihre Brustflossen dienen als Steuerruder und Bremsen. Wenn die Thunfische auf „full speed“ sind, klappen sie die Flossen an den Körper. Heute testen Forscher, ob sich „Außenteile“ von Autos und Fischen bei Hochgeschwindigkeit nicht ebenfalls einklappen lassen, um die Aerodynamik zu verbessern.

Der Lenkballon und die Forelle

Die Forelle stellte die Schablone für einen modernen Lenkballon.

Zeppeline erlebten Anfang des 20. Jahrhunderts eine kurze Blüte. Der Zeppelin Hindenburg war eines der beiden größten Luftschiffe. Am 6. Mai 1937 brannte die Wasser-Stoff-Füllung und 36 Menschen starben.

Das Schiff verschmorte in einer halben Minute zu Aluminiumschrott auf dem Flughafen Lakehurst in den USA. Die genaue Ursache ist bis heute ungeklärt, der Kapitän glaubte an einen Attentäter. Sicher war jedoch das Resultat: Der Luftverkehr mit Zeppelinen fand ein jähes Ende.

Heute könnten solche Lenkballons jedoch ein Comeback erleben. Die Wettervorhersagen sind heute weit zuverlässiger, und Stürme lassen sich deshalb vermeiden. Moderne Technik könnte zudem gefährliche Gasmischungen kontrollieren.

Das Schweizer Institut für Forschung und Technologie Empa untersucht die Forelle als Archetyp für solche Luftschiffe der Zukunft.

Forellen haben nur wenig Muskelmasse. Mit ihrem spindelförmigen Körper beschleunigt sie schnell. Sie nutzt Strömungswirbel ideal und bewegt sich mit minimalem Widerstand. Dazu biegt sie den Körper und schlägt die Schwanzflosse in die entgegen gesetzte Richtung.

Die Schweizer Wissenschaftler wenden diese Bewegung jetzt auf einen neuartigen Lenkballon an. Elektroaktive Polymeren (EAPs) versorgen diesen Ballon mit Strom, indem sie elektrische Energie in Bewegung umwandeln. Diese Polymeren befinden sich dort, wo bei der Forelle die Flanken und der Schwanz liegen, und die Muskeln die Wellenbewegung im Wasser antreiben. Die Forscher erkannten so an der Forelle, wie sich die Umwandlung von Energie in Bewegung steigern lässt.

Haihaut für Tauchanzüge

Noch vor zwei Jahrzehnten galt eine glatte Oberfläche als ideal, um sich unter Wasser zu bewegen. Die Dauerschwimmer der Meere jedoch, Hammerhaie oder Schwarzspitzenhaie, sind von Placoidschuppen bedeckt, die aus dem gleichen Material wie Haizähne bestehen.

Ihre Schuppen sind geriffelt und gegeneinander versetzt. Dadurch reduzieren sie die Reibung zwischen dem Wasser und der Körperoberfläche, und so erhöhen die Haie ihre Geschwindigkeit. Die Schuppen verhindern zudem, dass Bakterien sich ausbreiten.

Die Haihaut kopierten Schwimmanzüge bei den Olympischen Spielen 2008, und ihre Träger errangen damit Rekorde.

Die Hydrodynamik der Haie interessiert indessen noch in einem viel größeren Ausmaß: Heute gibt es bereits Schiffe mit „Haihaut“-Beschichtung, die weniger Treibstoff verbrauchen, und „Hai-Flugzeuge“ sind eine Frage der Zeit.

Roboter-Rochen am Meeresgrund

Mantarochen fliegen unter Wasser. Zoologen nennen die Flossen der Rochen zu recht Flügel, denn die Fische bewegen sich mit ihnen wie Vögel, die in der Luft fliegen.

Wissenschaftler fragten sich, wie Rochen die Energie dafür beziehen, obwohl der Wasserdruck höher ist als der Luftdruck.

Der Rochenkörper löst das Problem, indem er sich dem Druck entgegen stellt: Rochenflossen geben unter Druck nicht nach, sondern wölben sich ihm entgegen. Der deutsche Forscher Leif Knies spricht vom Flossenstrahleneffekt.

Rochen sind Knorpelfische. Sie haben keine Knochen wie die meisten Fische, sondern ihr Skelett besteht aus Knorpeln. In der Evolution plättete sich der Rochenkörper von oben, dadurch konnten ihre Flossen sich an den Seiten ausbreiten.

Der Berliner Bioniker Rolf Bannasch entwarf einen biomimetischen Roboter nach dem Archetyp des Mantarochen. Bannasch Tema möchte mit dem Roboter-Rochen den Meeresboden erforschen. Diese Maschine hätte keine Propeller und würde so das Biotop nicht mehr stören als ein umherziehender Fisch.

Der künstliche Rochen könnte zum Beispiel Unterkabel untersuchen. Aber der Flossenstrahl-Effekt lässt sich auch in gänzlich anderen Bereichen anwenden: Die Festo AG in Esslingen bei Stuttgart entwickelte einen bionischen Greifer nach dem Vorbild der Fischflosse.

Dieser „FinGripper“ ähnelt einer Schwanzflosse und besteht aus drei „Flossenstrahlen“, dabei ist er 90 % leichter als ein ähnlicher Greifer aus Metall.

Das Kofferfisch-Auto

Heute suchen Autofabrikanten ständig nach Möglichkeiten, kraftstoffarme Autos zu produzieren. Solche Fahrzeuge müssen erstens leicht sein und zweitens gut im Luftstrom liegen, weniger Material ist günstiger, braucht weniger Ressourcen und hat weniger Gewicht.

Die Bioniker wurden im Meer fündig: Der Kofferfisch, ein Bewohner von Korallenriffen hat eine merkwürdig eckige Form, die ihm seinen Namen gab. Mit dieser Form liegt er ausgesprochen stabil im Wasser, ein Knochenpanzer hält dem Wasserdruck stand. Seine Gestalt liegt hervorragend in der Strömung. Der Strömungswiderstandsbeiwert (cW-Wert) liegt bei 0,06. Das reduziert den Strömungswiderstand.

Der Knochenpanzer lässt sich auf die Karosserie eines Autos übertragen. Direkt kopieren lässt sich der Kofferfisch aber nicht. Denn ein PKW ist nicht nur viel größer, es bewegt sich auch in der Luft, nicht im Wasser.

Heraus kam das Mercedes-Benz bionic car. Es vereint maximales Volumen mit minimalem Strömungswiderstand. Durch bionische Optimierungsverfahren reduzierte sich das Gewicht um 30 %. Der Treibstoff liegt in seiner Klasse um 20 % niedriger als andere Autos.

Der Tintenfisch – Ein Traum für Soldaten

Flecktarn in ocker-braun in der Wüste, hell- und laubgrün im Wald, grau-weiß im Schnee – sich zu tarnen, gehört zum Handwerk des Militärs. Soldaten können sich zwar in einem bestimmten Terrain effektiv tarnen, versagen ab, wenn sie abrupt die Umgebung wechseln. Ein „Swamp-Warrior“ mit Schlamm im Gesicht und Binsen auf dem Helm wirkt in der Sandwüste wie ein Leuchtturm im nächtlichen Meer.

Ein Tintenfisch würde über die Verkleidungen von Soldaten vermutlich lachen, hätte er das Bewusstsein dazu, denn diese Tarnkleidung wirkt stümperhaft im Vergleich zu seinem Farbwechsel im Sekundentakt. Tintenfische ändern das Farbmuster vollständig, entweder einheitlich oder mit Flecken und Streifen. Das ermöglichen Chromatophoren, Taschen unter der Haut, gefüllt mit Pigmenten.

Diese Taschen können die Tiere ausdehnen oder zurückziehen, indem sie Muskeln anspannen. Die Weichtiere verschmelzen so mit jedem beliebigen Hintergrund und tarnen sich perfekt vor Fressfeinden und gegenüber Beutetieren.

Wissenschaftler in Massachusetts entwickelten nach diesem Muster ein Display, das Bilder durch Variationen in den obersten Schichten erstellt. Das Muster aktivieren elektrische Impulse – wie bei den Tintenfischen, die ihre Muskeln entspannen, je nachdem, welche elektrischen Signale sie empfangen.

Militärs arbeiten derweil an einem Tarngel, um die ersehnten Eigenschaften des Tintenfisches auf die Soldatenhaut zu übertragen.

Der Farbwechsel der Tintenfische kam in die Öffentlichkeit, als Jurassic World 2015 die Kinosäle füllte. Ein künstlich geschaffener Dinosaurier, Indominus Rex, trägt hier Tintenfisch-Gene in sich und kann darum mit der Umgebung verschmelzen, was ihn zu einer noch tödlicheren Waffe macht als Tyrannosaurus Rex.

Haften wie ein Gecko

Geckos sind eine große Gruppe von Echsen, die in warmen Ländern unzählige Lebensräume besiedeln: Regenwälder wie Wüsten, Berge wie Strände, Plumpsklos in Indien ebenso wie Neonröhren in Hotels in Thailand.

Viele Arten von Geckos laufen nicht nur senkrecht an Baumstämmen auf und ab, sondern auch waagerecht und mit dem Kopf nach unten an Glasscheiben – egal, ob feucht oder trocken. Dabei lösen sie die Haftung jeweils in wenigen Mikrosekunden und wenden dafür kaum Kraft auf.

Das Geheimnis liegt in Millionen von Hafthaaren (setae), die sich wiederum in jeweils hunderte spatenförmige Blättchen aufspalten (spatulae). Diese schmiegen sich in Unebenheiten, die nur im Nanobereich erkennbar sind. Jedes Haar hat für sich nur wenig Haftkraft. Millionenfach wird diese jedoch gigantisch.

Eine Forschergruppen um Stanislav N. Grob untersuchte jetzt haarige, noppige und pilzförmige Strukturen und entwickelten eine Haftfolie, die auf Glas die halbe Haftkraft von Geckos erreicht.

Künstliche „Geckohaare“ sind trocken, lassen sich mehrfach ablösen und haften an jeder Art von Material.

Amerikanische Geheimdienste arbeiten derzeit am „Stickybot“, einem Gecko-Roboter, der Scheiben immerhin mit 4 cm pro Sekunde hochklettert. Den Prototyp entwickelte die Stanford-Universität.

Spinnenseide

Spinnenseide begeistert Bioniker wie kein anderes Material: Sie ist flexibler als Gummi und reißfester als Stahl, dazu extrem leicht. Dabei sind die Rahmen und Speichen der Spinnennetze besonders fest, die Fäden der Fangspirale hingegen enorm dehnbar.

Circa 20.000 Spinnenspezies bauen Netze aus Seide, um Beute zu fangen. Unsere Kreuzspinne produziert dazu stabile Rahmenfäden und elastische Fangspiralen. Die Seide ist ein langkettiges Eiweißmolekül mit kristallinen Teilen, die die Zugbelastung aufnehmen und einer amorphen Matrix, die die Elastizität gewährleistet.

Die Spinnen produzieren die Seidenproteine in einer Spinndrüse im Hinterleib. Sie können diese auch durch einen Spinnkanal leiten, in dem sie die Proteine durch Ionen-Austausch aussalzen. Eine pH-Änderung verändert die Struktur, die Spinne zieht dann mit ihren Hinterbeinen, und so entsteht aus den Proteinen ein Seidenfaden.

Die Biotechnologie stellt künstliches Seidenrohmaterial her und lenkt es mit einer Pumpe in einen technischen Spinnkanal, dort werden Ionen ausgetauscht und die Seidenproteinlösung angereichert. Die Lösung verwandelt sich durch Zug mit einer Walze in einen Seidenfaden.

Künstliche Spinnenseide findet sich heute in Mikrokapseln, Fäden, Nanokugeln, Hydrogelen, Filmen und Schäumen, in der Medizin und Industrie.

Nagetiermesser

Messer aus Stahl werden stumpf, früher oder später reiben Kunststoffe, Papier oder Holz den Stahl ab. Die Messer müssen geschliffen werden, bei Maschinen heißt das, sie ausbauen, schärfen, wieder einbauen und neu ausrichten. Das ist lästig, kostet Zeit, Geld und Energie.

Nagetiere haben dieses Problem nicht. Ihre Schneidezähne funktionieren wie Messer, stumpfen aber nicht ab. Sie wachsen jede Woche mehrere Millimeter und reiben sich ab, ohne insgesamt zu schrumpfen. Im Gegenteil: Nagetiere brauchen hartes Futter, sonst werden die Zähne immer länger. Die Zähne sind immer scharf, und das macht sie interessant für die Bionik.

Die Schneidezähne bestehen aus weichem Zahnbein im Inneren und hartem Zahnschmelz außen. Weil diese beiden Materialien sich unterschiedlich stark abreiben, bleiben die Zähne scharf, denn es schwindet das weiche Dentin und es bleibt der harte Zahnschmelz.

Die bionische Abstraktion des Prinzips: Selbst schärfende Messer sollten folglich aus zwei Stoffen mit unterschiedlicher Härte bestehen. Es gibt solche Messer: Ihr Kern besteht aus Stahl, der schneller verschleißt als die äußere Keramikschicht, und die harte Schicht bleibt als Schnittkante. Diese Messer halten länger als die handelsüblichen Produkte, und sie sind immer scharf.

Das Eisbären- und Termitenhaus

Einige Termiten nutzen die Wärme von Sonne und Stoffwechsel, um ihre Bauten zu lüften. Die Luft strömt dabei durch ein Röhrensystem nach oben und unter der Oberfläche nach unten. Möglich wird das durch ein Wärmegefälle zwischen der warmen Bauoberseite und den kühlen unterirdischen Bereichen. Kohlendioxid diffundiert durch das poröse Baumaterial heraus, Sauerstoff diffundiert hinein.

Beim Eisbär leiten die weißen Haare Licht und Wärme auf die dunkle Haut. Dort werden sie absorbiert. Zusammen mit abgeschlossen Lufträumen im Bärenfell gewinnt das Tier so an Wärme.

W. Nachtigall und G. Rummel konzipierten 1996 ein Niedrigenergiehaus, das die passive Porenlüftung der Termiten mit der transparenten Wärmemdämmung des Eisbären verbindet. (Dr. Utz Anhalt)

Personen, Firmen und Universitäten, die mit Bionik arbeiten (Auswahl):

Gruppe Angepasste Technologie

Technische Universität Wien

INPRO Innovationsgesellschaft für fortgeschrittene Produktionssysteme

in der Fahrzeugindustrie mbH

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Otto Lilienthal Museum

Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Biomaterialien

Autoren- und Quelleninformationen

Dieser Text entspricht den Vorgaben der ärztlichen Fachliteratur, medizinischen Leitlinien sowie aktuellen Studien und wurde von Medizinern und Medizinerinnen geprüft.

- Bionik-online.de: www.bionik-online.de (Abruf: 20.06.2017), Was ist Bionik ?

- Spektrum: www.bionik-online.de (Abruf: 18.06.2017), Bionik

- Zerbst, Ekkehard W.: Bionik: Biologische Funktionsprinzipien und ihre technischen Anwendungen, Springer, 2013

- Nachtigall, Werner: Bionik: Lernen von der Natur, C.H.Beck, 2008

- Rosen, Robert: "Bionics Revisited", in: The Machine as Metaphor and Tool, 1993, Springer Link

- Nachtigall, Werner: Bionik: Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Springer, 1998

- Reger, Bernard D. et al.: "Connecting Brains to Robots: An Artificial Body for Studying the Computational Properties of Neural Tissues", in: Artificial Life, Volume 6 Issue 4, 2000 , The MIT Press Journals

- Zeuch, Martin; Reimann, Eberhard:Was ist was - Bionik, TESSLOFF Verlag, 2006

Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen.